|

Campania

Dipinto di Giuseppe Bonito

(1707- 1789) di Napoli In questa regione il merletto nacque e si diffuse come

guarnizione per abiti e paramenti sacri. Presso le corti dei nobili uno

stuolo di abili merlettaie lavorava giorno e notte per realizzare capolavori

e creare nuovi disegni, talvolta anche le nobildonne si

dilettavano in questa arte. In molti paesi dell'Irpinia e del

salernitano si è sviluppata questa forma di artigianato e i paesi dove oggi

si continua tale lavorazione sono: Santa Paolina, Tufo, Montefusco,

Battipaglia, Positano, Pozzuoli, Portici, Gallo Matese

e altre diverse realtà. Questa arte viene praticata presso nuclei familiari o

piccole botteghe artigianali, la tradizione è infatti tramandata di madre in

figlia. In questi ultimi anni, sulla scia del grande fermento attorno

all’arte del filo, sono nate diverse scuole in tutto il territorio con insegnanti

ben preparate e tanta voglia di “fare”.

Dipinto di Bonito Giuseppe Si pensa che le origini di quest'arte siano da

ricercare in Abruzzo, facente parte in epoca lontana del regno di Napoli; in

Campania, comunque, era già diffusa all'epoca di Giovanna

d'Aragona. Il pittore campano Bonito Giuseppe vissuto nel XVIII secolo,

tra le sue numerosissime tele di carattere popolaresco troviamo alcune scene

che rappresentano scuole di merletto e ricamo. Da tempi lontani, quindi,

questi eleganti merletti impreziosiscono i corredi. Napoli

Tramezzo in lavorazione (courtesy

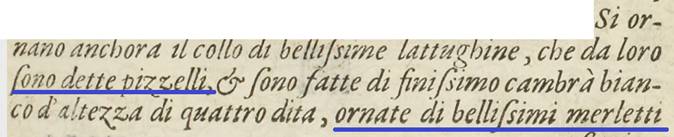

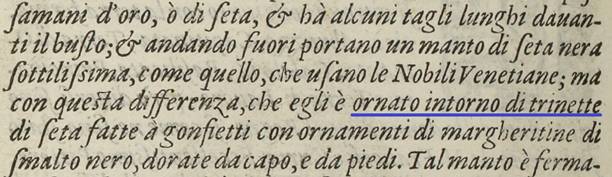

Maria Rosa, Napoli) Cesare Vecellio sul suo libro” Degli abiti antichi

e Moderni di diverse parti del mondo” (Venezia 1590), dedicò un capitolo

agli” habiti del Regno di Napoli” descrivendo anche

l’abbigliamento delle donne napoletane, premettendo che il regno di Napoli

comprendeva varie regioni e quindi gli stili potevano essere diversi. La

gentildonna moderna vestiva in modo ricercato e troviamo anche una precisa

citazione per ciò che riguarda i pizzelli, le trinette, i passamani.

”Le nobili Citelle

napoletane portano una veste semplice serrata al collo, chiusa dinnanzi fino

a terra per il più di panno colorato, sono attorniate con pizetti

et merli ”. ”Degli

abiti antichi e Moderni di diverse parti del mondo”, Cesare Vecellio,

1590 Davies, chirurgo-barbiere (professione

medica dell’epoca) londinese visitò Napoli nel 1597 e scrisse: “…Nel traffico di questa città

ci sono

merletti

di ogni sorta”. Fyne Moryson,

arrivato a

Napoli o nel regno di Napoli, contemporaneamente scrisse: “Gli italiani indossano

collari di lino fiammingo ricamato con un punto

tagliato (forato, trasparente), molto in uso qui, però

non sono grandi come i nostri perché non c’è grande abilità nel lavarli e inamidarli,

non portano merletti d’oro o d’argento, ma neri”. Lassel

invece scrisse: “Tutti ci tengono nel portare una giacca: ”…..i

punti Venezia e i merletti in oro ornano le livree dei loro cavalli”. Nel 1615 troviamo una citazione nel conto del sarto di

Sir Timothy Hutton dove un allievo dell’università

di Cambridge trascrivendone i conti scrisse “…quattro once e, mezzo quarto di

dram di merletto napoletano”. Nel 1613 la principessa Elisabetta

Stuart sposò Federico V e nell’inventario dotale si certificò anche

questo dettaglio: “stretto merletto nero di Napoli, lavorato con picot da entrambi i lati.°° Sull’Itinerario d’Italia del 1832 troviamo scritto: “Con non molto, successo

come in altre parti d’Italia, si coltivano in Napoli le arti meccaniche e

manifatturiere. Ciò nonostante vi si contano fabbriche di cristalli di buona

qualità, di cappelli di paglia , di fiori , di panni , di stoviglie, di merletti, di stoffe di seta, di

nastri, di cappelli di feltro , di coralli , ecc.” Nel 1838 Giuseppe Maria Galanti

nel suo libro “Napoli

e contorni”,

riconferma la lavorazione del merletto a Napoli: “Nel conservatorio dello

Spirito Santo si fanno molti buoni lavori, specialmente di merletti”. Nel 1893 la contessa Cora Slocomb Savorgnan

dedicò alla regina Margherita la guida “Old and new lace in Italy” in occasione

della Fiera Colombiana di Chicago per celebrare i 400 anni dalla scoperta

dell'America. Cora raccolse le varie istituzioni

che si occupavano della diffusione del merletto e testualmente lei scrisse: “Prima fra tutte è

l'Istituzione del S.S. Ecce Homo di Napoli, non solo per le sue dimensioni ma

perché nel suo Consiglio di Direzione fanno parte diverse Patrone. Questa

istituzione, che era rimasta un sonnolento rifugio per vecchie indigenti e

bambini storpi, riprese una gloriosa attività durante la terribile piaga del

colera del 1885, che spazzò via tutti gli adulti di innumerevoli povere

famiglie napoletane e lasciò centinaia di miserabili cenciosi orfani vagare

affamati per le strade. Ogni giorno l'istituzione, simile a Cristo

nell'azione come nel nome, raccoglieva decine di questi piccoli innocenti

affamati sotto le sue affettuose cure, e il re, il governo e la città

aiutavano nel buon lavoro così che oggi contiene 350 detenuti e istruisce per

280 giorni studiosi, molti dei quali appartenenti alle classi più

disgraziate, che mandano le loro figlie ad apprendere diversi mestieri adatti

a donne povere nelle sue grandi aule industriali, spesso tentati solo dal

pensiero del rafforzamento fisico da ottenere dalle sue nutrienti zuppe che

vengono forniti a mezzogiorno a tutti gli studiosi. Qui vengono copiati tutti

i tipi di

merletti,

le qualità antiche di Valenciennes, punto veneziano, Cardiglia,

Reticella, Torchon, napoletano, abruzzese e punto fugio di Milano, e si aggiunge a questo un meraviglioso nuovo pizzo evoluto copiando gli squisiti

disegni gotici pubblicati da Padre Pissicelli nella

Paleographia di Montecassino, libro che è esposto

nella nostra piccola raccolta di disegni per merletti. Nel 1904, Il Giornale di Udine,

descrivendo l’operato delle Industrie

Femminili Italiane ci dona questa preziosa notizia:” Una scuola di trine al

tombolo fondò in Napoli la signora Martorella,

un’altra per il merletto a punto ad ago, la signora Rappaini,

pure a Napoli.^^Nel 1908

nel dizionario “La Nuova Italia” troviamo scritto:” Il punto di Napoli è un

merletto a fuselli similare al punto Milano ma si distingue per avere una

rete di fondo meno raffinata.” E arriviamo nel 1909 alla notizia

quando riportata da “l’Almanacco Italiano” che pubblica un articolo sulla

situazione dei ciechi in italia ed elencando i vari

istituti troviamo: “Istituto Principe di Napoli per maschi e femmine,

fondato nel 1873 dopo che il ministro Scialoia,

avendo visitato l'Ospizio dei Santi Giuseppe e Lucia, e rimasto meravigliato

del progresso dell'istruzione di quei ricoverati, consegnò al direttore Martuscelli L. 3500 come sussidio per l'impianto di un

Istituto di ciechi il quale fu chiamato " Principe di Napoli „ ed ebbe

in dono dal Municipio il locale. Il comm. Martuscelli

lo accrebbe di un giardino d'infanzia per i bambini dai quattro ai sette

anni, ai quali vengono fatti conoscere gli oggetti, vi è un laboratorio

annesso per i soli alunni; v'è una bella biblioteca e vi si insegna la musica

a scopo ricreativo e anche per produrre buoni musicisti. Il lavoro manuale,

oltre che quello abituale negli altri istituti comprende anche quello del

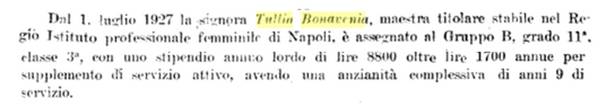

falegname e del calzolaio. Le fanciulle lavorano i merletti a tombolo. Maestre di merletto del passato nelle Scuole

professionali femminili di Napoli

Merlettaia di Capri, George Bernard Butler, 1884 © The Cleveland Museum

of Art, Ohio, Stati Uniti. L’artista

americano soggiornò alcuni anni in Italia e nel 1884 dipinse a Capri questa

figura femminile. La figlia dell’artista, Helen C. Butler,

donò questa opera il 2 febbraio del 1915, al Cleveland Museum

of Art. Era la prima opera a far parte della

collezione museale. E dopo questo lungo viaggio nella storia arriviamo

al presente, un presente aggrappato alla sua storia centenaria che coinvolge

tutto il mondo, fatto di persone che si sentono

testimoni di una evoluzione nell’arte di intrecciare il filo che dura da più

di 500 anni. Pozzuoli (NA)

Nel 2011 è nata a Pozzuoli l’associazione “Tombolo

Napoletano” per volontà di Filomena Renzi.

L’associazione oltre alla divulgazione della tecnica del merletto a fuselli

si prefigge l’intento di recuperare la

lavorazione del merletto napoletano, le socie fondatrici dell’associazione

stanno lavorando con filato di seta italiana sui disegni delle Tavole di

“Merletto napoletano” di Gioacchino Toma. Filomena ha realizzato tre

pubblicazioni su disegni di Toma, presentandone anche l’esecuzione.

Ischia (NA) Alla fine del ‘500 a Pozzuoli e nell’isola d’Ischia

si producevano dei merletti a fuselli di foggia rustica. Cesare Vecellio sul suo libro” Degli abiti antichi e Moderni di

diverse parti del mondo” (Venezia 1590) scrisse riferendosi all’abbigliamento

delle donne di Ischia:

Giuseppe D'Ascia nel 1868 scriveva così ”Le nostre

madri non vollero esser seconde agli uomini nel culto all'arte, e si fecero

distinguere ed ammirare nei gusti muliebri, sì nelle sfarzose fogge degli

abili a costume Greco, ricchi di merletti e frange e galloni di oro, sì per i

pesanti e ricchi pendenti a foggia di navicella di fino oro con pendenti di

perle detti fioccagli alla genovese o navette. Questi fioccagli sono

rimasti ma il costume della ricca e

graziosa vestitura sparì e con queste fogge sparirono ancora quelle

manifatture di ricercati e stupendi merletti in filo, che allora le nostre

madri, con squisita arte, sapevano manifatturare, per guarnirsi, per farne smercio, per dar finimento alle loro fine biancherie

di comparsa. De' questi merletti gli stranieri con premura fin ad ieri ne

sono andati in cerca, e noi loro li

abbiamo barattati, spogliandocene più perché ignari del pregio che per

bisogno e ce ne siamo privati, senza poterli rimpiazzare, perché le nostre

donne, profane a tal culto, ne ignorano l'arte.”** Agli inizi del 1900 si poteva ancora vedere del bel

merletto su tovaglie tende ecc. anche realizzati a filet. Ad Ischia si faceva anche del Torchon con dei bei disegni che veniva venduto per le

strade, ma era di qualità comune e

scadente.* In questa bellissima isola, specialmente a Lacco

Ameno, si intrecciava la paglia realizzando dei cestini come i merletti, una

originale idea che le donne dell’isola seppero trasportare dal filo di un

tempo, alla rafia. Questa lavorazione iniziò dalla metà dell’Ottocento e

proseguì per cento anni, rimase sopita nel tempo e nel 2015 è stata riportata

in vita da Anna Arcamone. Anna ha saputo

trasformare la tecnica del merletto con la rafia realizzando oggetti moderni

e innovativi, come i ventagli, sottopiatti, oppure conservando la classicità

nei cestini con una sua personale rivisitazione.

Creazioni

di Anna Arcamone, Ischia,

l’intreccio dei moduli a rosetta sono realizzati con la tecnica del “Tenerife” Portici (NA)

Teresa Franza: “Il Giardino di Teresa”, 2004

Teresa Franza “ La Grande

Dea Madre”, Medaglia d’argento, XI Biennale Sansepolcro La

grande Dea Madre (spiegazione dell’opera) A Napoli non c’è una vera e

propria tradizione del merletto, ma una nota scuola di ricamo milanese, diede

dei corsi in questa città e una signora da Portici, Teresa, vi partecipò.

Teresa è diventata abile e possiamo ammirare due sue opere: la prima ha partecipato al II Concorso

Internazionale organizzato dall’Associazione” Bolsena Ricama”. Nel settembre del 2004, Teresa si

è aggiudicata la medaglia d’argento all’XI Biennale

di Sansepolcro con “ La Dea Madre”: il tema era “Il Cosmo: Materia e Poesia

“. Nel settembre del 2005 ha vinto il 1°

concorso organizzato dall’Associazione

Merlettando di Cervaro. Teresa ed altre

appassionate hanno formato un gruppo, “ Il Fil’Armonico del Miglio d’Oro“,

attualmente coltiva la sua passione come una traversata oceanica in

solitaria. Somma Vesuviana (Napoli) Negli

“Atti parlamentari dello Senato”, stampato nel 1919 si parla che a Somma

Vesuviana si fanno i merletti a tombolo e anche “ L’Annuario delle

Camere di Commercio italiane” del 1940 ne dà la riconferma. Sorrento (Napoli) La maestra di tombolo Maria Luigia Maresca^ Verrebbe

spontaneo definire un’artigiana qualificata di tombolo come “Maestra”, ma nel

caso di Maria Luigia è d’obbligo, invece, chiamarla “Professoressa”, per la

sua lunga e proficua attività di insegnante di Lettere svolta sino a qualche anno fa in diverse scuole della Penisola Sorrentina. Nata nel

1950, la Prof. Maresca ha iniziato

a dedicarsi all’arte del tombolo solo a metà degli anni ’80, coinvolta dalla

figlia Teresa Strano, che si era iscritta ad un corso organizzato a Piano di

Sorrento. Nell’area sorrentina

l’artigianato del tombolo

ha antiche tradizioni che

le Suore agostiniane e di Santa Maria delle Grazie portano avanti da

innumerevoli generazioni. Ad onor del vero questa tradizione artigianale era

ed è molto più sentita ed organizzata nella vicina Positano in Costa

Amalfitana. Infatti la prima Maestra di Maria Luigia fu la famosa Rosa Di

Franco in Porzio, positanese

doc sposatasi e trasferitasi poi a Meta. Al corso di Piano di Sorrento, alla Maestra Porzio subentrò poi la Maestra Giuseppina

Mastro e presso il monastero dei Padri Sacramentini

di Piano, tra gli anni ’80 e ’90, addirittura

vi erano una trentina di allieve che si dedicavano con passione al tombolo

con corsi di ricamo e “filet a modano. La Maestra Maresca sottolinea che il suo

è un hobby e non una professione e si definisce un’insegnante di lettere in

pensione. Si aggiorna grazie ad una rivista che le arriva da un’associazione

specializzata del settore di Gorizia. Avellino La provincia di Avellino tramite la Camera di Commercio di Avellino nel 1873, in occasione dell’Esposizione Universale di Vienna, portò in mostra i suoi merletti.^

Nel 1955 la Scuola d’arte di II grado aveva

tra le materie anche il merletto

con una maestra d’arte per la tecnica e per il disegno: ”un insegnante di disegno dal

vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo”. La Gazzetta ufficiale del 1959 decretava la

ricerca di insegnante d’arte applicata per merletto e ricamo,

tramite concorso, per l’Istituto d’arte di Avellino. Tufo (Avellino)

Già da tempi lontani le abili merlettaie

lavoravano molto per realizzare capolavori di ineguagliabile pregio. La

scuola del merletto di Tufo non è seconda a nessuno e le merlettaie si sono

unite in cooperativa per poter meglio vendere i loro manufatti.

Santa Paolina (Avellino)

Fiorella, Eva e Rosalia, merlettaie di Santa Paolina Santa Paolina è un piccolo

comune irpino dove si lavora il tombolo e si

coltiva il Greco di Tufo Docg. L'intreccio

dei tommarielli eseguito da abili mani forma il

"pizzillo", seguendo con precisione il

tracciato del disegno su cartone. Un tempo la lavorazione del tombolo veniva

tramandata da madre in figlia. Dal 1989, anche la Pro-Loco provvede ogni

anno, nel periodo estivo, ad organizzare la Scuola di Tombolo. Il tombolo di

Santa Paolina è molto pregiato, richiede grande abilità, impegno e conoscenza

dei "segreti" di lavorazione. Due

sono i motivi caratteristici del merletto antico di questi luoghi: la foglia

d’uva e la lisca di pesce”. Sono motivi che in tutto il resto d’Italia non si

eseguono, si possono trovare delle similitudini nel merletto del Bedfoshire in

Inghilterra, Almagro in Spagna, Rauma

in Finlandia, Vila do Conde

Portogallo. Può variare la forma della foglia, ma la tecnica è molto

similare. Chissà quale sarà stato il trait-d’union tra questi paesi! La

"foglia d'uva" è tra le più difficili: si lavora con ben 238 "tommarielli". Si deve ringraziare la signora Aurora Ricciardelli se questa lavorazione non è andata dispersa,

perché in passato ha insegnato alle nuove generazioni e alla nipote Fiorella

che oggi a 90 anni lavora ancora al tombolo ed è tenutaria della difficile

tecnica per eseguirla. Con grande entusiasmo lei dice: “Io lavoro sempre al

tombolo, non lo lascio mai! Ho imparato da quando avevo 3-4 anni”. Eva

Spinelli di 69 anni ci racconta:” Il tombolo è un amico e un tesoro, io lo

lavoro da quando avevo 9-10 anni e a 60 anni ho imparato la foglia di vite,

per imparare ci vuole molto tempo, io ho fatto un copriletto a mia figlia e

ci ho messo cinque anni. Quando ero

piccola, i miei erano contadini e la mia mamma mi mandava a portare il latte

per il paese e qua in ogni porta c’erano due tre tomboli e anche merlettaie che facevano il punto

antico. Ero tanto affascinata e solo

dieci anni fa l’ho imparato, sapevo fare quello più semplice ma non

l’antico.” Anche lei sa fare la foglia d’uva che richiama l'altro prodotto

forte di Santa Paolina, che è il vino Greco di Tufo.

La foglia d’uva che si può

realizzare in due dimensioni, esecuzione di Eva Spinelli

Il National Gallery of Victoria di Melbourne conserva questo campione di merletto acquistato

nel 1904 e catalogato di provenienza italiana. Altra caratteristica lavorazione,

molto apprezzata, è la "spina di pesce". Rosalia di 80 anni ha

fatto un copriletto per la nipote con i decori a spina di pesce.

Copriletto realizzato da Rosalia per la nipote

eseguito a “spina di pesce” Questo motivo è formato da una foglia ovale

realizzata a mezzo punto con la sovrapposizione di un ramoscello a punto spirito come

fosse proprio una lisca. Molti

sono i "pizzi antichi" contraddistinti da nomi locali quali il rummulillo (piccolo rombo), la via storta, la mennola. I tre tipi di

lavorazione "la foglia d'uva, la spina di pesce che si lavora con 70

coppie di fuselli e i pizzi antichi" sono insegnati nel corso di tombolo

antico. Oltre

all'esposizione dei lavori della scuola di tombolo e alla dimostrazione

pratica, si possono ammirare i lavori delle "pizzillare"

di Santa Paolina alla Mostra dell'Artigianato Tipico Irpino,

del Greco di Tufo e degli Artisti Irpini che si

svolge ogni anno a Santa Paolina. La Pro-Loco intrattiene rapporti nazionali

e internazionali con varie associazioni di tombolo. Dal

2005 il Comune di Santa Paolina premia con il “Tommariello

d'Oro” gli irpini illustri come il capo della

polizia Antonio Manganelli, Nicola Mancino, Antonio Laudati,

Ciriaco De Mita, Carmine Malzoni, e medici di fama

mondiale originari della terra avellinese, come il cardiochirurgo pediatrico

Antonio Amodeo.

I giovani

e il merletto Rita Santangelo,

volontaria del Servizio Civile, è una giovane di Santa Paolina che ha deciso di non far finire nel dimenticatoio

la lavorazione del tombolo, decidendo così di coinvolgere altri giovani come

lei per imparare quest’arte e dare dignità alle proprie radici. Rita insieme

alle maestre Eva, Renata, Fiorella e altre coetanee insegna il tombolo anche

alle bambine a partire dai 6-7 anni. La tecnica le è stata tramandata in

famiglia a partire dalla bisnonna, poi alla nonna, alla madre e a lei,

testimone di questo prezioso passato e si prefigge di tramandarlo alle sue

figlie e nipoti.

Rita Santangelo

mentre spiega la lavorazione e la storia del merletto a fuselli

Alcuni lavori della Scuola di

tombolo

Disegno antico di Santa Paolina

con le foglie di vite e i chicchi d’uva

Merlettaie in Via Roma Calitri ( Avellino) Calitri fa parte dell’Associazione

Italiana città del Merletto, del

Ricamo e del Tessuto d’Arte. L’Istituto d’Arte di Calitri,

grazie all’impegno di alcuni docenti, ha allestito un Museo, che dal 2005

apre le sue porte il sabato e la domenica. Sono raccolte testimonianze

storiche della scuola e dei manufatti, realizzati dagli alunni e dagli

insegnanti. Tra sculture, pitture e moltissime opere pregevoli si trova anche

la sezione di merletti a tombolo e ricami, a testimoniare che un tempo le

donne del luogo si dedicavano a questa attività. Un libro edito nel 1960 ci

racconta che la Scuola a quel tempo era articolata in tre sezioni dedicate

alla ceramica, legno, ricamo e merletto.° Infatti la Gazzetta Ufficiale del 6

giugno 1959 pubblicava il bando di concorso per 101 insegnanti di arte

applicata nelle scuole d’arte statali e per Avellino si cercavano 4

insegnanti di merletto e ricamo

Merletto esposto presso il

Museo dell’Istituto Statale d'Arte di Calitri Montefusco ( Avellino)

Merletti su motivi antichi:

“lisca di pesce e foglie d’uva”

Coperta

realizzata interamente

con la foglia d’uva

Particolare

ingrandito Anche a Montefusco il merletto a fuselli è un’arte

antica, secondo alcuni storici risale all’epoca degli aragonesi, ma c’è

un’altra ipotesi che lo lega al periodo svevo. Per non perdere la tradizione

questo paese ha anche una scuola di merletto, per le giovani ragazze. Durante

la Fiera di Sant’Egidio ( agosto 2007) un padiglione era interamente dedicato

alla “ Mostra del Tombolo). Il merletto di Montefusco è stato presentato

anche oltre i confini italiani: nella Fiere internazionali di ToKio, Montreal e Londra. Adelina Egidio, ricamatrice e merlettaia,

ha aperto un laboratorio, si tratta della prima iniziativa in assoluto, nella

provincia di Avellino.

Bordo realizzato a fuselli da Adelina Egidio seguendo il

disegno tipico della “lisca di pesce” e della foglia d’uva, i merletti sono

in mostra nella stanza “La bottega del tombolo” nel Museo di Montefusco.

Opera di Adelina

Egidio, stanza “La bottega del tombolo”, Museo di Montefusco In anni recenti Raffaele Oliva, esperto nel ramo

dell’abbigliamento e grande appassionato di merletto a fuselli, ha fondato l’Associazione "Fili

e fuselli", con lo scopo di insegnare e diffondere l’arte del merletto.

"A Laura" di Raffaele Oliva, di Montefusco

(Avellino), che ha ottenuto la menzione speciale al concorso, indetto da Il

Tombolo di Anghiari, "Chiare,

fresche et dolci acque, ove le belle membra pose

colei che sola a me par donna…” Presso il Carcere Borbonico della fortezza Spielberg

c’è il Museo del Risorgimento meridionale vi si trova un’ esposizione di

merletti e si possono vedere delle dimostrazioni delle abili merlettaie. Nell’ottobre del 2005 si è svolto presso il

carcere, un incontro dal titolo”Il tombolo di Montefusco e Santa Paolina:

promozione e tutela delle sue produzioni”. Una giornata di confronto e studio

organizzato dal “G.A.L. (Gruppo di Azione Locale)

Partenio – Taburno” che ha approfondito la materia

con un laboratorio pratico presso l’Oratorio San Giacomo. L’intento è stato

quello di proporre ai giovani una alternativa di lavoro, sfruttando le

risorse che fanno parte di una tradizione e che sarebbe bene non abbandonare. Lavoranti del merlettificio

Castagnetti di Montefusco, 1951, video di Mario Panza per gentile concessione

di Ludovico Mosca La Ditta Claudia Castagnetti era molto attiva nella

metà del ‘900, infatti troviamo un’altra testimonianza nel “Foreign Commerce Weekly”, settimanale del commercio estero del

dipartimento del commercio di Washington, 1953, dove troviamo questo

trafiletto che ne pubblicizza l’attività.

A Montefusco c’è la Chiesa di S. Caterina da Siena

del XVII secolo che conserva la pregevole tela del 1718 raffigurante “la

Madonna del Pizzillo” dipinta da Francesco de

Angelis. In questa raffigurazione, la Vergine è rappresentata avente di

fronte una sedia, sulla quale trovasi un cuscino cilindrico con i

caratteristici fuselli, propri della lavorazione del tombolo.

Particolari del quadro Montemarano( Avellino)

Positano (Salerno) A Positano, perla della costiera amalfitana e delle tradizioni antiche, agli inizi del ‘900 arrivò suor Marta delle suore della

Carità che alloggiava con le consorelle nel Convento alla Chiesa Nuova.

Di origini abruzzesi insegnò alle consorelle l’arte del merletto a tombolo e in seguito anche alle donne e ragazze positanesi per creare applicazioni, centrini e paramenti sacri. D’estate nei periodi più

caldi era facile vedere

le positanesi lavorare al

tombolo sedute sui gradini di via Chiesa Nuova. Negli anni ‘60 si perse l’usanza

del tombolo che stave scomparendo, ma dagli inizi del 2.000 un gruppo di donne positanesi,

guidate da Maria Cinque stanno rilanciando l’arte che si

era sopita. Maria iniziò i suoi primi

approcci con i fuselli all’età di sei anni

con le signorine Talamo,

la maggiore aveva 90 anni, poi all’eta di 12 anni proseguì

con Suor Angela. Si ricorda

di due illustri clienti che venivano

a comprare i centrini al Convento, i fratelli De Filippo.*

Una ullteriore testimonianza della storia del tombolo a Positano la troviamo in un dizionario amministrativo del

1908* il quale ci informa che le Suore Figlie della Carità

avviavano 100 bambine alla lavorazione del merletto. Anche John Steinbeck, Nobel per la

letteratura scrisse sulle bambine di Positano: "Alto sul monte, un convento si affaccia sul mare;

qui le monache iniziano le bambine all’ultima arte delicata del merletto. Le

bambine sono pagate, e col ricavato dei merletti si aiuta la scuola. Le dita

agili delle bimbe che lavorano con centinaia di rocchetti fanno venire le

vertigini, ma esse alzano la testa tranquille, e ridono e chiacchierano come

se non avessero la minima consapevolezza delle loro magiche dita. Alcuni

lavori sono d’incredibile bellezza. Ho visto una tovaglia, una tela di ragno

intricata come un pensiero. Cinquanta ragazze vi avevano lavorato per un

anno.” Mercato S. Severino (Salerno)

A Mercato S. Severino si respira aria di bel

merletto con Lello di Prizio, artista poliedrico, ricercatore

della perfezione della bellezza e di tutto ciò che si può creare con il filo. Vietri sul Mare (Salerno) L’”Annuario delle Camere di Commercio italiane” del

1940 ci racconta che questo paese è noto per i suoi merletti e un articolo

apparso in rete nel 2018 ci racconta la storia di Flora Naddeo

che apprese nei primi del ‘900 l’arte del merletto presso le suore del

convento Di Vietri. “Ciao nonna Flora regina del merletto. L’addio a 108

anni” SAN CIPRIANO PICENTINO. È morta a 108 anni la

nonnina più longeva dei Picentini. La signorina

Flora Naddeo era un’artista del tombolo, un antico

attrezzo da ricamo. Una passione iniziata da piccola quando rimase dalle

suore a Vietri sul Mare e imparò l’arte del

merletto e del ricamo. Era nata il 10 aprile del 1910 ed aveva solo 8 anni

quando morì la madre Raffaella Marotta, colpita

dalla Spagnola, l’epidemia dell’epoca. Suo padre Giuseppe era guardia

carceriera e non avendo la forza economica e morale per accudire la figlia,

chiese aiuto alle suore di Vietri, e così la

piccola rimase nel convento fino al raggiungimento della maggiore età.

Coltivò la sua passione più grande, il ricamo e divenne famosa tra i

cittadini per la lavorazione del tombolo, un’attività che richiede pazienza,

precisione e grande abilità. Un’arte preziosa che Flora ha coltivato fino a

pochi anni fa, quando ancora con le mani agili ed esperte, creava

meravigliose opere d’arte utilizzando morbida lana, ferri di varie misure,

fili di puro cotone e fuselli di legno. In paese, la cara signorina Flora,

era considerata una vera “autrice” di pregevoli lavori di antica ed artistica

manualità, creati grazie alla preziosità di gesti antichi. I suoi manufatti

unici, sono motivo di orgoglio per gli abitanti che li possiedono, le sue

meravigliose opere, infatti, hanno impreziosito corredi, abiti e case delle

famiglie sanciprianesi e non solo. Durante i

funerali, la comunità tutta si è stretta intorno al dolore dei familiari, per

salutare la paziente e sopraffina custode di tesori infiniti della storia

locale, un pezzo di storia di San Cipriano Picentino.§

Gallo Matese (Caserta) Gallo Matese è un piccolo

caratteristico borgo del Sannio matesino

di circa 450 abitanti dove la tradizione del merletto a tombolo è coltivata

ancora da alcune signore. La tradizione parla proprio della grande

diffusione, in passato, di questa arte antica che oggi, purtroppo, sta

scomparendo. Eppure, nei suoi vicoletti, talvolta è ancora possibile

imbattersi nel ticchettio dei fuselli, accompagnato dal chiacchiericcio delle

donne che portano avanti questa nobile arte. Fino a poco tempo fa, era molto

frequente, sulle soglie delle case, al fresco dei portoni, appena cominciava

un nuovo giorno, che le donne cominciassero a ricamare le loro meraviglie e

dalle loro mani sapienti nascessero leggiadri merletti che divenivano corredo

di qualche sposa o che andavano a vestire a festa qualche letto, divano o le

pareti di qualche casa. Non che siano scomparsi i bei quadri di queste donne

sugli usci delle loro case, ma certamente oggi se ne trovano di meno. Eppure,

in pochissime unità, è ancora possibile trovarne. Tombolo nelle lenzuola, nei

vassoi, nei quadri, tombolo nei cuscini, nei centrini, nelle orlature delle

asciugamani, nei polsini di un abito elegante. E, benché questa tecnica sia

purtroppo in via d’estinzione, affascina ancora moltissimo conoscerne le caratteristiche.Tombolo, filo, sproccula

(fusello), un uncinetto, il disegno da riprodurre, spille e tanta pazienza e

dedizione sono le cose necessarie per la produzione dei manufatti a tombolo.

Il filo di cotone, in passato, veniva acquistato nella vicina Isernia, la

patria dell’arte del tombolo, che lì arrivò durante il Regno di Napoli nel

XIV secolo e si diffuse grazie al lavoro delle monache residenti nel

Monastero di Santa Maria delle Monache e di Santa Chiara, le quali ospitavano

fanciulle della nobiltà partenopea, che si dedicavano a svariate forme

d’arte, dalla pittura, alla musica, fino all’uncinetto. Il primo documento

attestante la produzione di una trina a tombolo prodotta dalle religiose del

convento isernino risale al 1503. Le sproccule sono

dei pezzi di legno opportunamente sagomati, sulle cui teste viene avvolto il

filo usato per il manufatto, mentre l’uncinetto serve per i lavori di

rifinitura. Su un foglio semirigido di carta viene fotocopiato il disegno da

riprodurre e, grazie alle spille, il filo viene intrecciato ad arte seguendo

le linee del disegno. Una volta terminato, il manufatto può essere applicato

a lenzuola, asciugamani, cuscini, in una cornice a mo’ di quadro, come base

di un vassoio. Questa

lavorazione si manifesta anche nel costume femminile che veniva

portato dalle giovani spose per otto giorni dopo il matrimonio: la

camicia bianca "cammisia" e la cuffia

bianca "r't'cattsono” arricchite di

preziosi merletti a fuselli. S.Agata De’ Goti Anche in

questo paese l’arte del tombolo è una produzione artigianale di rilievo. S.Bartolomeo in Galdo

( Benevento)

Indossano le donne di S. Bartolomeo una camicia di

tela o di mussolina, ornala di merletto nella parte superiore, e nelle

maniche vicino ai polsi, di falbalà della stessa

roba arricciata, preceduto da qualche giro di ricamo di filo rosso. Un

giustacuore [corpetto) che suol essere di velluto

verde, copre il petto e la vita, allacciandosi dietro le spalle con fìttuccia di color rosso, la cui estremità si lascia

pendente: nelle giunture e nel davanti questo giustacuore è ornalo di galloni

in oro. Egualmente di velluto verde con galloni d’oro alle estremità

inferiori sono le maniche, le quali divise dal giustacuore, si legano ad esso

con lacci rossi , lasciando uscire vicino la spalla sbuffi di bianca camicia:

due ampie legature (nocche) di nastro color cremisi , una

nel davanti, l'altra nel di dietro , sono attaccale all’estremità superiore

di ciascuna manica. Una scolla che un tempo ha dovuto essere di semplice

tela bianca, ed ora è di tullo operato con merletto

in giro o senza, si adatta sulle spalle, e viene a coprire il petto,

incrociandosi le sue estremità alla cintura. Di panno per lo più verde oscuro

è la gonna, che parte da un punto piuttosto allo della vita, e scende in giù

diligentemente pieghettala, lasciando vedere con la calzatura, porzione della

gamba. Un grembiale di seta o di altra stoffa, anche di color verde, largo e

lungo, contornato di fittuccia color di rosa vien ligato alla cintura con nastro di egual colore: ampia ligatura (nocca) di fittuccia

color cremisi con lunghe estremità pendenti si appunta alla cintura nel di

dietro. La testa coprono con una tovaglia piegata in due contornala di

merletto, e tenuta larga sul fronte mercè un piumaccelto largo poco men che

le spalle: su di essa è appuntalo un pezzo di seta o di altra stoffa simile

al grembiale, che ricade largo ed egualmente a doppio sulle spalle, coprendo

buona porzione della tovaglia. Tutto questo apparato si chiama Montatura. La

gola si vede per lo più ornata di grosse e lunghe file di globetti d’ oro

vero o falso, che per lusso si fa no scendere innanzi al petto sino alla

cintura. Di diverse forme e grandezze sono gli orecchini, come più o meno

abbondanti sono gli anelli che portano alle dita. Al piede scarpe nere con

fibbie. Altavilla Irpina

( Benevento) Durante il periodo natalizio del 1998, presso il Museo

civico di Altavilla, si è svolta una mostra di merletti risalenti al '500 fino al '900. La mostra, che costituisce una prima

introduzione al mondo dei merletti, nasce come idea dalla donazione della

raccolta di campioni della gentildonna Elena Orsini, facente parte di un

circolo di donne colte che a Perugia si era interessato allo studio di

antiche tecniche e moduli decorativi, da far rivivere in una ancora non

codificata ricerca delle proprie radici. Queste donne fecero da impulso

promotore a manifatture importanti in cui antiche tecniche di tessitura e di

ricamo furono rivisitate, fino a creare nuovi punti e nuove tecniche. La

baronessa Franchetti, la Haruc,

madre adottiva di G. Laiatico Scaravaglio,

colta e raffinata studiosa di Storia del Costume (le dobbiamo moltissime voci

dell’EI), la marchesa Ranieri di Sorbello, Chiara Bombelli che dettero vita ad importanti laboratori come

la tela umbra di Città di Castello, ancora esemplare laboratorio, quello dei Sorbello che crearono l’omonimo punto, vere e proprie

piccole industrie che fornivano alle contadine della campagna circostante, la

possibilità di guadagni insperati. La mostra perugina del 1908 nasce in

questo clima e da queste raccolte i tre preziosi volumi di "Antiche

Trine Italiane" di Elisa Ricci. Elena Orsini iniziò la sua raccolta a

Perugia; andata sposa prima a Napoli e poi a Roma, continuò ad allargare la

sua collezione con quanto poteva offrire sia il mercato che la liberalità di

amiche, come la principessa Borghese, che frequentavano il suo salotto anche

attirate dalla fama e dalla cultura del marito, il noto pittore della Roma

umbertina Giuseppe Cellini, che fra l’altro

affrescò la Galleria Sciarpa. Nei reticelli e nei

fuselli, il suo interesse si è volto particolarmente a raccogliere le

"variazioni su un tema", frutto di mani diverse, che traducevano un

modulo noto attraverso i tanti libri di modelli, che nello scorcio dell’800

venivano riscoperti e studiati. Insieme a questo gruppo con esemplari

rarissimi, come i due campioni di modano a maglie larghissime, quasi mai

presente anche nelle più importanti raccolte museali, viene presentato quanto

ancora resta della collezione della prof.ssa Lucia Portoghesi, ceduta al

Comune di Spoleto, ma che da dieci anni giace ancora chiusa nelle casse in

cui fu consegnata. I frammenti non inseriti nella cessione sono stati

riadattati e presentati qui, per completare il quadro di una produzione per

la quale l’Italia fu famosa. Nell’Avellinese questa attività fu nota, anche

se forse con una tecnica non caratteristica o con moduli altrimenti noti,

almeno a quanto finora si è potuto appurare, ma il piccolo buratto

proveniente dallo scavo della cripta di Altavilla Irpina, può già dare l’idea al contrario di una

produzione peculiare e caratteristica. Ancora molto cammino resta da fare per

dare un volto, in prospettiva storica, anche alla produzione di merletti

nell’Italia meridionale ; produzione che si vede "a sprazzi"

uscire da citazioni in antichi documenti, ma alla quale va dedicato un

attento studio perché anch’essa, come i tessuti della Campania, vada man mano

uscendo dalle nebbie per offrirci il suo vero volto, e ne siano testimonianza

di perfezione tecnica e disegnativa, quanto ne

sopravvive in S. Paolina e Montefusco alle cui merlettaie questa mostra è

dedicata.(

l’articolo si trova nel sito

http://www.altavillabiblioteca.it/Appuntamenti_in_corso.htm) Maschera napoletana Scaramuccia

è la maschera della Campania nata nel ‘600. Sul suo costume compare un

colletto in merletto, a volte è piatto a volte a gorgiera. Musei e Mostre

Ringraziamenti Per la

collaborazione data, ringrazio Giuseppe Silvestri,

Presidente pro loco di Santa Paolina, Ludovico

Mosca e tutte le merlettaie citate in

questa pagina. ^Immagine tratta da un video della

redazione “Il Plurale”a cura di Alfonsina Meroli https://www.ilplurale.it/tombolo-di-santa-paolina-non-lasciamo-morire-le-tradizioni/ Immagine

di Fiorella tratta da un video di Telenostra https://www.youtube.com/watch?v=tLuAeqinMvs Le pizzillare

di Santa Paolina di Enzo Landolfi https://www.facebook.com/enzolandolfi158/videos/2630548937065286/ http://www.prolococalitri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121 https://vimeo.com/ludovicomosca https://www.facebook.com/hirpinia/videos/montefusco-av/2201620073434127/ Bibliografia “ Antiche trine “di

Elisa Ricci °Libri e riviste

d’Italia volume12,1960 * La Nuova Italia: dizionario

amministrativo, statistico, industriale, commerciale ..1908 *

https://authenticamalficoast.it/story/il-tombolo-unarte-figlia-delle-donne/ § salerno.occhionotizie.it

# “Elenco di saggi de' prodotti

della industria napoletana” presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio

1853 Disamina eseguita dal Reale Istituto

d'Incoraggiamento de' saggi esposti nella solenne mostra industriale del 30

maggio 1853 ** Storia dell'isola d'Ischia, Giuseppe D'Ascia,

1868 °° History of lace”, Bury Palliser

1865. ** Deliberazioni del regio commissario dell’anno

1924, ^ atti ufficiali dell’esposizione universale di

Vienna, 1873 ^ Tratto da un articolo di Eugenio

Lorenzano ^^Giornale di Udine_1904-01-25 Gazzetta Ufficiale della Repibblica Italiana 1955-07-07 n. 154_SO_000 Slocomb Cora “A

guide to old and new lace in Italy : exhibited at Chicago in 1893” BOURCARD Francesco, imagine estratta da Usi e costumi

di Napoli e contorni descritti e dipinti. Sitografia https://eugeniolorenzano.wordpress.com/ https://archive.org/details/bub_gb_viEMAAAAYAAJ https://archive.org/details/022_GiornaleUdine_25-01-1904/mode/ https://archive.org/details/almanaccoitalian1909floruoft/mode/ |

|

|