|

Abruzzo

Costume

tradizionale di Mascione, (AQ) Estella Canziani,

La lavorazione della trina a fusello è

praticata ancora oggi su tutto il territorio abruzzese, i centri dove questa

arte è più diffusa sono L'Aquila, Scanno, Pescocostanzo.

Si presume che questa forma artigianale si sia diffusa in questi paesi perché

le donne, durante i mesi invernali non essendo impegnate nelle attività

di campagna, si dedicassero al tombolo. Questo le portò a perfezionarsi

nella tecnica e nell'avere ordinazioni di corredi tanto da farne un lavoro.

Il merletto abruzzese ritenuto prezioso e raffinato, acquistò fama e

prestigio in tutto il Regno di Napoli.

L'Aquila “Quando

Nella “Guida della città

dell'Aquila” datata 1888, Matilde Oddo Bonafede fotografava dettagliatamente la situazione del

merletto: “In molte città d’Italia v’ha

qualche lavoro speciale, dal quale le donne del popolo traggono il

sostentamento e qualche volta sensibili guadagni. In Palermo il ricamo, in

Firenze la treccia di paglia, in Venezia i lavori da conterie, nelle città

lombarde la filatura e la tessitura della seta e del cotone. Nell’Aquila il

lavoro tradizionale è il merletto. Fiorentissimo una volta, anche oggi

resiste alla concorrenza, e tiene alto il suo nome nelle industrie abruzzesi.

Si può dire che poche sono le donne aquilane che non siano pratiche in questo

genere di lavoro. Il così detto punto d’Aquila varia di prezzo secondo la

finezza del filo e l’altezza del merletto. Le coroncine e i ventaglini sono generalmente lavorati dalle bambine, perchè facili, e si vendono da 4 a 6 soldi al metro, se

lavorati in cotone grosso, da 8 a 10, in filo. L’altezza massima dei merletti

di punto aquilano è di centimetri 30, ed il prezzo massimo è di L. 250 al

metro. Ma nelle scuole elementari come in qualunque altro istituto femminile

di pubblica beneficenza, le bambine imparano anche il merletto Riattaccato, i

punti Guipure, Brusselles, Valencienne, Veneziano

ed anche il tanto pregiato e diffìcile punto

d’Inghilterra, che si vende fino a L. 1000 al metro. Le figlie del popolo col

guadagno di questo lavoro aiutano la famiglia; le signorine lavorano per

conto proprio e si preparano i loro corredi. Le forestiere, che amano il

lavoro, frequentano la scuola privata di merletti, e so di alcune giovanette

che, lasciando l’Aquila, portarono seco per molte migliaia di lire di questi

pregiati lavori fatti colle proprie mani. Il metodo adoperato per insegnare a

fare i merletti è semplice, e ad onore della gente aquilana debbo dire che

essa non è punto gelosa, come altre, della sua specialità, ma volentieri e

con disinteresse l’insegna a chiunque voglia apprenderla.” La Scuola privata di

merletto si trovava in Piazza S.Maria di Paganica, Palazzo Franchi e nel 1888

era ancora attiva.

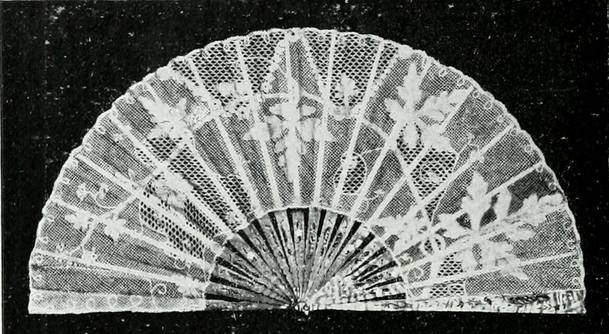

Merletto a punto antico,

eseguito all’Aquila per

Guarnitura

di camice in punto aquilano riattaccato, appartenente alla marchesa Cappelli, mostra di Chieti 1895 Nel 1895, in

occasione di una visita della coppia reale all’Aquila, il quotidiano “Il

Popolo Romano” pubblicava questo accurato e dettagliato articolo: “ L’esposizione dei merletti Le LL. MM. Il

Re e la Regina, prima di lasciare Aquila, hanno voluto onorare della loro

augusta presenza un’esposizione di merletti aquilani, organizzata da un

comitato di signore presieduto dal marchese Dragonetti. Il Comitato era

composto delle più distinte e nobili dame della città, quali donna Anna Ciolina, marchesa Maria Cappelli, donna Rosa Palitti, marchesa Quinai,

marchesa Dragonetti, signora Ranieri, signora Grossi. Né, credo, potevano

meglio onorarsi le LL. MM. che invitandole a

visitare che ciò di più bello e pregevole produce la città nostra. L

‘industria del merletto sia all’ago che a fuselli è in Aquila una delle più

fiorenti. Il merletto aquilano segna un mezzo termine tra il vaporoso

merletto francese e il grandioso e nobile punto di Venezia. S.M. la regina,

da quella fine e intelligente conoscitrice che ella è, si è trattenuta

lungamente ad esaminare i numerosi merletti esposti, manifestando di tanto in

tanto la sua alta soddisfazione per la finitezza dei lavori che cadevano

sotto i suoi augusti sguardi. Nella sezione delle scuole comunali femminili

diretta dalla valentissima maestra pannicelli e dall’infaticabile cav. Parrozzani vi erano ventiquattro graziosissime bambine in

abito Bleu-ciel, intente

al lavoro dei merletti a fuselli, e con le quali S.M. la regina si è

lungamente trattenuta, rivolgendo una parola amabile e gentile a tutte.

Dovrei parlare dei lavori esposti, ma ardua è l’inpresa

in mezzo a tanta quantità e splendore di oggetti. Mi proverò alla meglio: Signorina Ciolina. Un

magnifico ventaglio ornato, e fazzoletto di pizzo aquilano Signorina Betti: uno splendido ombrellino a punto

attaccato, fazzoletto punto a fiori. Signora e Signorina Ranieri: vari squisiti merletti a

tutte coppie. Signorina Sidoni: pizzi a

fiori e ricami Signorina Ida Fabrizi: un meraviglioso merletto a punto

riattaccato. Signora Camerini: merletti in punto aquilano. Marchesa Dragonetti: punto d’Inghilterra. Signorina Bice Visconti: ventaglio in punto da ricamo. Donna Rosa Palitti: mouchoir in punto riattaccato Donna Bice Signorini: merletto a tutte coppie

ammiratissimo Destarono la generale approvazione i lavori dell’asilo

d’infanzia, scuole di S Paolo e delle signorine Mariangeli,

Visca, De Mattheis,

Paolini e molte molte altre. S.M. la regina e il

re, nel lasciare l’esposizione espressero nuovamente la loro piena

compiacenza per la riuscitissima mostra, ringraziandone vivamente il Comitato

organizzatore. Tutte le signorine esponenti erano presenti alla visita reale,

e formavano un vago bouquet di fiori. Fra gli uomini presenti, ho notato il

conte Guglielmo vinci, l’on. Galletti, l’on Cappelli Il senatore Cappelli il

cav. Ciolina e il nostro egregio sindaco cav. Jacobucci che tanto pure si è adoperato per la buona

riuscita della mostra. Un ringraziamento va pure al sig. Baiocco, che ha

ceduto per la circostanza la sua splendida sala, ove non si sa se più

ammirare la ricchezza dei marmi o il valore degli affreschi che la adornano.”

Sala

Baiocco L'Esposizione

Universale del 1911 a Roma prevedeva una mostra regionale ed etnografica

allestita nella odierna Piazza Mazzini. Luigi Serra, su questa mostra scrisse

un articolo dedicato al merletto aquilano sulla rivista Emporium:

“ La Mostra etnografica di Roma ha

offerto sin dal giorno inaugurale considerevoli manifestazioni artistiche al

pubblico eletto che girava per i viali non bene assodati e dove gran parte

dei padiglioni erano ancor cinti da impalcature. Fra le più importanti, sia perchè non evocazione faticosa, sia per l’intrinseco suo

accento di gentilezza, è quella dei merletti aquilani. Essi sono stati

accolti nella sala superiore di una casetta assai nota ad Aquila sotto il

nome di «Le Cancelle», che rispecchia il tipo delle

abitazioni popolari aquilane del secolo XVI, con botteghe sottostanti,

respirando, pur nella sua rozzezza, quel senso di eleganza che fu diffuso nel

meraviglioso periodo della nostra Rinascita per tutta la penisola. Il

merletto aquilano non è stato ancora indagato nell'intera sua significazione,

nelle origini, nelle rispondenze ideali con espressioni affini, nelle sue

peculiarità e ne' suoi valori con quella larghezza che esige la lunga

tradizione e la grande bellezza. Pare che il suo nascimento abbia a cercarsi

nel merletto veneziano, poiché con Venezia Aquila ebbe frequenti contatti

commerciali. Però il merletto aquilano assunse ben presto caratteristiche

spiccate. Ora esso è distinto segnatamente in merletto a punto aquilano

antico e a punto nuovo aquilano (Per questi cenni ci siamo largamente giovati

dello scritto del prof. Orazio d'Angelo in Illustrazione Abruzzese e della

conferenza della signorina Pia Catalano pubblicata nella Città dell' Aquila

del 30 aprile 1911).

La differenza tra codeste estrinsecazioni è definita

lucidamente dal d'Angelo, del quale riportiamo le parole: «Il punto aquilano antico

è eseguito con tutte e sette le combinazioni fondamentali del merletto, ad

eccezione della riattaccatura con l'uncinetto e lo

spillo, della quale non ha bisogno, e somiglia al punto d'Inghilterra, ma ha

reti speciali e di più ha rilievi di disegno, e le reti ed i rilievi si

lavorano contemporaneamente al tessuto, il che, mentre accresce le difficoltà

dell'esecuzione, conferisce al merletto maggiore finezza e colorito, ed una

elegante originalità. La direzione dei fili del tessuto di questo punto antico

è somigliante a quella dei fili di una stoffa ritagliata, applicata sul

tulle, ed il tulle si esegue diagonalmente. Occorrono moltissimi fuselli. Il

punto nuovo aquilano o commerciale, è eseguito su carta bucherellata con tre

delle sette combinazioni fondamentali, cioè col mezzo punto, il punto a tela

ed il fondo a rete, del quale ultimo si usano principalmente quello a conocchiola (maglie esagonali contornate da piccoli fori)

e quello a pizzi. I fuselli restano sempre, come nel punto antico,

raccomandati al tombolo, e così l'esecuzione ne riesce più facile, e maggiore

ne è la precisione. Altra caratteristica del merletto aquilano è che esso è

tutto di un pezzo, a differenza di quello veneziano e di quello valenciennes;

il filo è di finezza e bianchezza incomparabile. Il merletto ebbe grande

sviluppo ad Aquila nel Cinquecento e nel Seicento. Ma, quando sembrava

negletto, veniva coltivato nel silenzio dei chiostri come un vago fiore

alimentato nel mistero delle serre.

Sciarpa

e balza a punto Aquilano Soltanto ai nostri tempi l'armoniosa sua grazia si è

novellamente affermata in libero rifiorimento. L'impulso pare sia venuto

dagli ingenti acquisti di antichi merletti che molti mercanti forestieri

compirono. In realtà, va riconosciuto a due aquilane, Concetta Pannicelli e

Concetta Cerulli, il merito di aver fatto trionfare

su dall'abbandono secolare questa gloria locale e di averla mirabilmente

divulgata. Nei 1877 venne aggiunta alle scuole elementari femminili una

sezione di merletti. Dal 1899 il merletto si lavora nelle scuole

professionali femminili. E molte

onorificenze, conseguite in esposizioni italiane e straniere, attestano la

saviezza d'intenti che alla scuola presiede. Con le scuole professionali

divide il vanto della rinnovata espansione del merletto aquilano il

laboratorio L'Aquila. Esso sorse nel 1904, per iniziativa del commendatore

Vincenzo Camerini, uomo di intuito pronto e di alacri spiriti, un comitato di

dieci signore, cui presiedono con infaticata tenacia

Giuseppina Camerini, Binetta Bruno e Checchina Visconti, ha, in breve ora, impressa una vita

magnifica alla nascente istituzione, consacrata, si può dire, dalle insigni

onorificenze conquistate a Milano nel 1906, a Jesi nel 1910, e specialmente

alla grande Esposizione di Bruxelles del 1910.

A questo laboratorio appartengono i saggi che animano

le candide pareti della casetta aquilana trapiantata a Roma; che le scuole

professionali hanno inviata l'opera loro alla Mostra di Torino. Nella modesta

casa aquilana, da squisite mani disposti, rifulgono le pure forme in

atteggiamenti di grazia. Ecco una coperta di pizzi a fuselli, eseguita in tre

anni circa di intenso lavoro. Essa accoglie i motivi essenziali del pizzo

aquilano : i cappelli, le rosette, i quattro cuori o cuori doppi, il motivo

dell'angolo, quello dell’esse. Il disegno si deve al direttore artistico e

professor cavaliere GaetanoTentarelli, che ha spesa

la sua fervida attività nel comporre fini disegni per merletti. A tradurlo in

atto furon necessari circa 8.000 fuselli,

maneggiati da cinque operaie contemporaneamente. Accanto a questa si fa

notare una sciarpa lunga m. 2,80 e larga 70 cm. Anche per essa il disegno fu

fornito dal Tentarelli, il quale innestò con gusto

ai motivi consueti della Rinascita, altri di fantasia. L'agile delicata

compagine è opera della signorina Patrignani

direttrice del laboratorio, la quale vi si dedicò ben tre anni, adoperando

quasi 2000 fuselli. A volte i merletti ripetono motivi colti nei pili

cospicui monumenti che Aquila vanti. Tra essi va segnalato il leggero e

florido partito ornamentale che anima l'urna di Maria Pereyra

nel Mausoleo eretto a lei ed alla sua figlioletta da Silvestro dell'Aquila.

Altre volte si han variazioni sugli atteggiamenti tradizionali del merletto,

più o meno libere, ma sempre sobrie ed improntate di distinzione. Così in un

servizio da tavola per thè, con bordo fiorito di

freschi girari vegetali, con il centro

graziosamente trapunto, e vaghi effetti di linee e di chiaroscuro nei piccoli

tovaglioli. Così in una coperta, cui gli ornati geometrici infondono una

singolare animazione; in un merletto sontuoso per ricco motivo

insistentemente ripetuto; in alcuni ventagli di decoro intimamente diverso

l'uno dall'altro, nei quali la fantasia del disegnatore ha fermato armonie di

linee e leggiadrie di forme. Oltre questi esemplari, che esprimono almaggior grado l'alta venustà dei merletti aquilani,

molti altri si addensano; lavori di gran lena e di gran costo accanto ad

altri che han richiesto operosità minore e sono, perciò, più facilmente

accessibili. Così che questa esposizione, in cui sorride il più gentile fiore

della odierna attività artistica di Aquila, è insieme un omaggio al

continuato splendore della tradizione e come un augurale auspicio per

l'avvenire. Ed è dolce cosa poter intravedere in essa un accenno a quel

rifiorire del gusto artistico in tutte le espressioni della vita che già fu

precipua gioia del Rinascimento, del più radioso momento della nostra storia

civile.

Coperta

a punto riattaccato

Ventagli

in merletto aquilano Soft Art: una ricetta per

l’antica arte del merletto

|

|

“Il gioiello del tombolo” di Federica

Silvani e Francesco Rotolo unendo l’arte del tombolo e l’arte orafa hanno

creato una considerevole collezione di gioielli. |

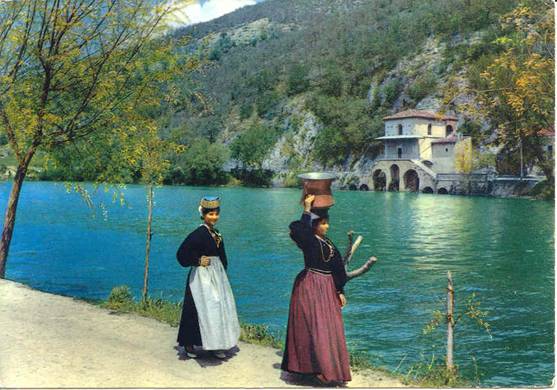

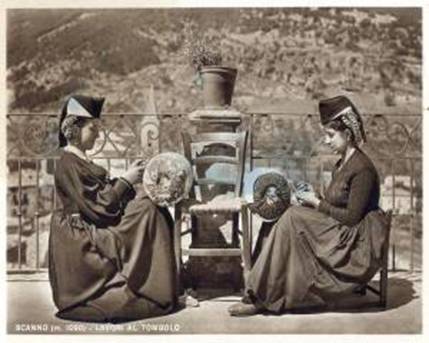

Merlettaie di Scanno

Presso l'Asilo Comunale gestito da Suore,

alcune volontarie organizzano dei corsi, per poter tramandare l'arte. A

Scanno si trova "Il Museo della Lana" dove si possono vedere

reperti delle lavorazioni artigianali del passato, tra cui il tombolo. Molto

bello è il costume tradizionale che

non a caso viene nominato come "Il Costume degno di una Regina". Un

giovane imprenditore scannese ha realizzato delle

statuine in oro e argento che rappresentano la donna di Scanno nel

costume tradizionale.

Il costume tradizionale di

Scanno (tratto da “Poliorama pittoresco”, 1855-56)

“Il Signor Giuseppe Tanturri

di Scanno, nell’occuparsi della monografia di quel circondario che deve far

parte del Regno delle due Sicilie descritto e

illustrato, ci ha gentilmente inviato un disegno a colore del bizzarro

costume delle donne di quel paese, e da esso il valoroso Signor Mattej ha tratto la graziosa vignetta che accompagna

questo articolo.

Le donne di Scanno indossano panni di lana in

qualsivoglia stagione. La gonnella, che forse non impropriamente chiamano

casacca, è di colore verde cupo, scarlatto negli sponsali, con fitte pieghe

al di dietro, che raccolte e congiunte ad un pezzo di panno a foggia di

camiciola, tolgono a chi la indossa ogni garbo di vita; la quale perciò non

rimane quasi per nulla spezzata. Il giustacuore, “comodino”, diviso dalla

gonnella, è di panno turchino scuro, a larghe maniche pieghettate sulla

spalla e ne’ polsi, e guarnite di ricamo colorato nell’estremità; nel di

dietro ha piccola faldina sporgente ad uso di coda;

nel davanti chiude esso il petto quasi sino al collo; ma nuovo e bizzarro è

il modo di stringerlo ed abbottonarlo. Divisa la lunghezza delle due faldine in tre parti, nella prima parte superiore sono

quattro bottoni di argento disposti verticalmente che le chiudono; nel mezzo

sono altri sei bottoni disposti in due ordini su piccolo pezzo quadrilatero

di panno intagliato, che chiamano “pettiglia”; e

nella parte inferiore vengon chiuse con quattro “ciappette” anche di argento; le quali in certo modo

stanno a sostegno della non piccola dovizie del petto. Nel giro del collo il

comodino è guarnito di merletto increspato. Il grembiule, denominato “mantesa”, suol’essere di

tessuto di lana non gualcato (infeltrito), e di colore o scarlatto, o

cremisi, o cenerino, o violetto. Dividono i capelli dal sincipite

all’occipite in due porzioni, che accolgono posteriormente in due ciocche; le

quali intrecciate con lacci di seta di varii

colori, girano sul capo, a mo’ di corona, lasciando dietro le orecchie due

trecce con bel garbo disposte a semicerchio, le quali solamente sono

visibili, mentre il rimanente resta più o meno coperto da un originalissimo

“cappelletto”. E’ il “cappelletto” una specie di turbante, che diversifica da

quello de’ Musulmani perchè di poco più alto, con

coda più lunga, per nulla increspato nel davanti, ed è amovibile senza che

resti scomposto. La “tocca” , il “fasciatoio”, e il violetto ne sono i

componenti. La “tocca” è una fascia di bambagia a più pieghe, alta mezzo

palmo circa, che si avvolge dalla fronte all’occipite e da questo a quella, e

costituisce, direi quasi, l’ossatura del “cappelletto”. Il “fasciatoio” è un

pezzo di merinos, ovvero di tessuto di lana non

gualcato, di colore turchino oscuro, della forma di un’asciugamani, la cui

metà spiegano sul vertice, nel mentre adattano il lembo destro sul sinistro,

e l’estremità anteriore rovesciano sulla posteriore, facendo rimanere dalla

fronte in su un quadrilatero più o meno allo; e quindi col piegare il lembo

sinistro sul destro, arrotondano gli angoli anteriori, e ritengono con spille

nel di dietro all’orlo superiore della tocca le due parli ristrette, che

vanno cosi a cader penzoloni fin presso alla regione infrascapolare.

E’ questa l’“incappatura”, che corrisponderebbe

alla piccola tenuta, o tenuta giornaliera. Ma l’incappatura,

non è il cappelletto. Per aversi questo bello e formato, occorre il

“violetto”, cioè una seconda fascia di bambagia, ma grezza e di lento tessuto

la quale coi suoi giri , mentre copre perfettamente la prima, ed in parte

anche il “fasciatoio” lascia nel suo ultimo giro delle liste verticali

intessute di seta a varii colori, ed anche a

filigrana. Le calzette sono o bianche, o color cece, o turchine; e non

raramente veggonsi le scarpe guernite

di fibbie d argento. Sopraccaricano poi il collo di lacci di oro a maglie

sottilissime, dai quali scendono due, tre e talvolta quattro ciondoli, anche

di oro, chiamati “gioie” che fissano lateralmente alla “pettiglia”,

a guisa di altrettante insegne cavalleresche. Usano pendenti più o meno

grandi alle orecchie, una quantità di anelli con castoni ben grandi alle

mani. Le altre particolarità di questo veramente bizzarro costume, con talune

considerazioni, si leggeranno nel Regno delle Due Sicilie

scritto e illustrato.”

Vedova

e sposa di Scanno, Estella Canziani

Pescocostanzo,

Aquila

|

Merlettaie di Pescocostanzo che

lavorano all’aperto in Via Colle di S. Maria delle Grazie* |

Casa

del 1500 con giovane merlettaia al Largo Casale dell’Oca*

|

A Pescocostanzo,

tra il 1400 e il 1700, si stabilì una colonia di artigiani proveniente dalla

Lombardia, che influenzò le varie espressioni artistiche della città,

quindi anche il merletto ricevette una certa influenza nella sua

realizzazione.

|

Merletti

e ricami di Pescocostanzo, mostra di Chieti, 1895 |

Costumi

indossati, proprietà Colecchi |

Angolo ingrandito

del grembiule che compare per intero nelle due fotografie precedenti. Il

bordo interno è ricamato a fili contati, quello esterno è un merletto a tombolo

realizzato con fili colorati.

Corrado Ricci

nel 1905, descrivendo la casa della famiglia Colecchi

di Pescocostanzo scriveva: “La casa Colecchi è tutto un museo di

costumi, di tappeti e di merletti. Il suo salone è meno armonico di quello

dell'altro, ma è certo ugualmente ricco. Una decorazione di carta dipinta

vela il soffitto, portiere stemmate e dipinte celano le porte, tappeti

secolari ammantano i tavoli, sedie e sedili seicenteschi s'allineano intorno,

cornici e specchi occhieggiano. E se negli spazi vuoti s'ergessero delle

vetrine e in queste riapparissero in piena luce i costumi goldoniani

dei ricchi e quelli assai più originali del popolo minuto, le coperte

intessute di merletti fantasiosi, la camicia cinquecentesca fiorita con Vago,

il grembiule dalle roselline bianche e quello dai leoni rossi, il merletto

della «pupa”, dell'aquila e del garofano. Se la nobile casa facesse degna

mostra di tutto il suo tesoro celato nelle antiche casse col profumo dello

spigonardo, Pescocostanzo sarebbe fiera del più

squisito museo d'arte femminile dell'Italia meridionale. E i forestieri che

venissero quassù, comodamente in ferrovia fino a questi 1395 metri, non

sarebbero turbati dal rimpianto di un'abilità smarrita. Il gusto della bellezza

sopravvive con quello dell'alfabeto. Una confraternita insegna a leggere

italiano e latino a quelli che non sanno ed esercita quelli che non vogliono

dimenticare, un vecchio fabbro aspetta sempre ordini munifici per emulare con

successo i suoi maggiori, una maestra ha ritrovato il segreto della tessitura

doppia e delle erbe colorifere dei tappeti antichi

folti di bestiole, tutti i contadini diventano d'inverno marmorari, e tutte

le donne intessono gioielli di trine intorno al tombolo in ogni stagione. Il

costume delle buone donne, festoso di bianco rosso e turchino, ricco di trine

d'oro e di pizzi più preziosi ancora, è svanito col sopraggiungere della

fatica. La roncola e la scure, il fascio di legna e il sacco di fieno hanno

soppresso violentemente ogni ornamento, ogni lembo superfluo. Ma le piccole

mani ferite dal gelo e incallite dalla fatica non han perduto l'agile segreto

del ritmo dei fuselli; gli occhi nerissimi non hanno dimenticato la visione

sicura dei delicati nodi che inseguono le forme antiche. In ogni casa, ad

ogni porta, su ogni scala, accanto alla colonnina stemmata e fiorita che

canta la sua perenne armonia, v'è sempre una figurina intenta alla memoria

del modello prediletto, con un tombolo irto di punte sulle sue ginocchia, e

le rapidissime dita che ripetono il ritmo quasi inconsapevoli... Oh, miracolo

di un sentimento sviluppato fino ai confini dell' istinto! L'arte del

merletto prospera incontaminata a Pescocostanzo da

parecchi secoli. Il popolo e i dotti del luogo unirono sempre il primo

ricordo di quella abilità rustica con l'immagine della poetessa sconsolata,

con la graziosa signoria di Vittoria Colonna. E perchè

i Colonna ebbero continui rapporti con Venezia, e perchè

parve che una parte notevole del merletto antico ricordasse il punto e il

disegno veneziano, fu generale persuasione che Venezia e Vittoria Colonna

avessero trasportate fra le nostre montagne la delicatissima arte. Ma la

intuizione immediata della signora Elisa Ricci

che ne vide gli esemplari più celebrati assicurò che non soltanto l'influenza

veneziana ma su tutto quella milanese vi aveva avuto larghissima parte. E

tale giudizio trasse ben presto motivo di conferma da un pubblico istrumento

dell'anno 1566 scovato dal dott. Gaetano Sabbatini,

in cui si ricorda a Pesco, quale capitano amministratore di giustizia, un Giovan Battista Bagatti,

milanese. Ora è certo, che sia per le donne del

capitano, sia per qualche monaca capitata di lassù, il punto milanese fu

importato accanto a quello veneziano, sì che dell'uno e dell'altro tipo

restano esemplari stupendi, sì che del doppio motivo dura perenne la

conoscenza diffusa e l'abilità perfetta. La marchesa De Viti de Marco fa

giungere il refe d'Irlanda, monsignor D’Eramo

organizza il lavoro, una maestra ne tiene scuola, le Industrie femminili

italiane regolano lo smercio dell'abbondante produzione, e la squisita

industria rifiorisce. Dopo la fatica rude del bosco, l'agile lavorìo del tombolo è un ristoro!... Il bosco è lontani),

le montagne più vicine sono brulle, ma per contrasto i due piani che sì

diffondono ai lati del paese come due immense ali. sono tinti del più fresco

e più intenso verde. Scendendo verso la ferrovia e guardando la sterminata

pianura dal Colle Elisa, pare di vedere la distesa di un lago verde ondulato

dalle correnti e limitato dalla catena delle Pietre Cernare

frastagliate e irte come dolomiti. La Alajella

domina lontano questo spettacolo vasto e limpido della solitudine e della

ferrovia, del piano e della montagna, del prato raso e del bosco scuro, dell'

ingenuità primitiva e delle arti sottili...”.

|

Pescocostanzo, Casa Colecchi,

Largo della Fontana |

Sala

di casa Colecchi |

L’industria del merletto è tradizionale

nell’ Abruzzo.

Campionario

di merletti abruzzesi raccolto da Etta de Viti de

Marco e Minnie Luck, pubblicato su “Emporium”, 1895

Romualdo Pantini (abruzzese) nel 1895 scrisse un articolo molto

esaustivo sul merletto di Pescocostanzo sulla

rivista Emporium: “Vi fu un tempo, sempre quel beato secolo XV, in cui i merletti aquilani

gareggiavano con quelli di Venezia e di Genova. Ora tornano all’onore del

mondo per l’operosità animatrice della marchesa Etta

De Viti De Marco, e l’approvazione e l’incoraggiamento delle nostre Regine ne

hanno ratificato l’ottimo successo. A mille e trecento metri sul mare, in uno

dei più vaghi altipiani erbosi della Majella, Pescocostanzo conserva immutati il suo carattere e la sua

solitudine, nonostante che il fischio della locomotiva — languidetto

anzi che no — sibili alle sue falde e l’importanza climatica della vicina Roccaraso cominci a spingervi dentro noiosi e

sfaccendati. Pescocostanzo godè della protezione

illuminata di Vittoria Colonna. Per cura di lei, nobile signora e poetessa,

alcuni artisti pescolani poterono recarsi a Roma

per apprendervi a scolpire; e l’altare di marmo nella chiesa è testimonio

della loro bravura. Ora il motto nello scudo del Municipio suona fieramente:

«Peschus Costantius Utilis sui Domina»! Poiché sotto Ferdinando III gli

alpestri e fieri pescolani vollero soppresso

qualunque vestigio della loro servile sudditanza a’ Marchesi di Pescara. Del

resto, oltre l’altare marmoreo, tutta la chiesa dagli archi a pieno sesto

rifatta integralmente nel 1456, e il cancello in ferro battuto su cui nel

secolo XVIII ignoto artista indigeno riuscì quasi a cesellare capricciosi

intrecci di forme umane e mostruose, aggiungono vaghissimo interesse alle

povere case del paesello montanino. La forza maschile ne emigrò attratta da

altri soli, e le donne sono rimaste a sostenere insieme il lavoro della zappa

e del merletto. Vi sono come piccoli gruppi di famiglie che lavorano insieme,

ma indipendentemente e le fanciulle seguono un corso quasi regolare

d’insegnamento. Un tempo vi si praticava anche il punto ad ago, ma le

condizioni dure della vita hanno ridotte le donne al solo tombolo. Ed alcune

eseguiscono i merletti senza disegno di guida, semplicemente a memoria; e

questi merletti perciò detti a disegno sciolto sono stati molto incoraggiati

da una signora inglese, romana di elezione e di dimora, Miss Minnie Luck. Cosi la marchesa De Viti come la signora Luck hanno scoperto e rilevato il fascino di questi

merletti, visitando nella stagione bella il paese e dimorandovi per qualche

tempo. Monsignore d’Eramo, pescolano

di nascita, fu specialmente gentile nel facilitar loro le relazioni dirette

con le trinaje, le quali, per quanto fiere e amanti

della loro indipendenza in modo tutto abruzzese, riconoscono in certo modo

l’autorità della maestra elementare ed abilissima esecutrice, la signora Rosa

Tellis. La marchesa De Viti non poteva meglio

illuminare sul Giornale d’Italia la poesia e il sapore di questo lavoro

montanino, che era prima coltivato largamente nei vicini paeselli di Roccaraso e Rivisondoli. È

prezzo dell’opera riferire le sue buone parole: « Nel recinto di quelle case

dove il lungo freddo dell’inverno dà alla vita l’impronta d’una specie di

clausura, carattere che non perde nè pure durante

la breve estate, si trovano ancora donne industriose, umili, le quali,

uscendo raramente di casa, vivono in un mondo a parte, fatto tutto di lavoro

e dei problemi della tecnica, vi studiano per trovare nuovi punti,

s’ingegnano a ritrarre da frammenti di carta custoditi in qualche cassone, i

disegni tracciati da mani da lunghi anni sparite, e dove spesso una idea è

appena accennata e per indovinarla ci vuole l’affinità del sentimento

artistico con chi prima sognò quelle figure. Per quegli animi rinchiusi in un

silenzio medievale il tombolo offre quasi l’unico sfogo della fantasia e del

sentimento religioso. Quanti sogni ricordati in questi merletti! Qui studiano

il vero ed il bello, e nei lavori destinati alla chiesa ritraggono con cuore

devoto i simboli amati, li studiano, li penetrano animandoli di fervore

mistico». E veramente se grande è l’interesse artistico e la squisitezza

tecnica di queste trine, fatte per fiorire le gale fruscianti di una gonna

come per punteggiare lo scollo bruno di un seno vergine, o per decorare la

santità dell’altare d’amore, molto deriva dall’affetto con cui quelle donne

continuano il lavoro tradizionale delle loro famiglie. E questo amore è

sentito. Alla marchesa De Viti una contadina diceva nel suo rozzo dialetto

che un merletto o un tessuto è inutile senza l’affetto con cui è stato

lavorato. E chi ricordi anche vagamente le idee sane del Ruskin sulla bellezza

del lavoro manuale, non può non essere sorpreso dalla mirabile corrispondenza

di pensiero a tante miglia di distanza.

Pinti Pinti

Campionario

di punti e motivi

Questo

modo di dire abruzzese così grazioso ed incisivo si traduce semplicemente in

italiano: punti punti. E mi piace prendere da essi

le mosse, perchè danno quasi l’immagine immediata

degli umili merletti a fusello che le contadine di Pescocostanzo

hanno rimesso in onore. I pinti pinti

non rappresentano ancora i frisi più minuti. C’è la filettera

che è il semplice filo riunito col fusello; ci sono i denti di cane che

rasentano il più semplice ed embrionale smerlo. I pinti

pinti sarebbero tuttavia il friso più ingenuo, ma

organico: sono infatti costituiti da una serie parallela di anelli, smerlati

di qua e di là. Queste piccole trine a nastro sono le più dilette alle

contadine abruzzesi, perchè non impediscono loro di

attendere alla vigilanza de’ bambini e delle pecore. Le fanno non altrimenti

che la calza o una trina, all’uncinetto; non altrimenti che le contadine

toscane cianciano e cianciano senza fine intrecciando la paglia. Giustamente

la signora Romanelli lo notò nel suo manuale. Le

contadine abruzzesi hanno tolto al tombolo — sempre s’intende per le piccole

trine il suo aspetto fastidioso, ingombrante, diciamolo pure coercitivo. Ne

hanno ridotto le proporzioni, ne hanno foggiato una tal sorta di rozzo

manicotto che legato al collo per mezzo di un cordone non impedisce i liberi

movimenti delle braccia. Naturalmente bisogna che tengano i fuselli dalla

parte anteriore; e se l’effetto è strano, è anche ammirevole la pazienza e

l’alacrità con cui conducono il lavoro storcendo un poco le mani. Immagini

della natura e della vita sono accolte largamente a foggiare i motivi

emblematici dei più semplici frisi. Naturalmente la interpretazione è un po’

vaga, secondo la esperienza e l’abilità della trinaia.

In certi casi confesso sinceramente che senza la spiegazione esplicita mi

sarei stillato inutilmente gli occhi ed il cervello, ad indovinare il senso

recondito degli amorosi intrecci. Così nel friso dei pescitelle

si avrebbe un bel riguardare per comprendere in quelle piccole losanghe la

forma tipica del pesce. Pur sono pesciolini e ci gusta che lo spirito

inventivo delle lavoratrici abbia congiunto un motivo essenzialmente

geometrico con questa forma naturale. Geometriche sono certamente le minime e

compatte serie delle crocette, ma in questi lavori minori la chiusadotte emerge per vaghezza ed armonia. Otto fili

chiudono (di qui il nome del merletto) il vaghissimo friso che anche ad un

occhio inesperto rivela un sobrio equilibrio di parti. Passiamo a frisi più complessi. La stranezza degli appellativi

è certamente stuzzicante. Guardate un po’ la mezza scaletta, la scaluccia, il vasarello:

sorprendente è la seggetella. Le dà nome quello

scherzo fanciullesco che si fa incrociando quattro mani. Da questo piano di

diti intessuti — che altrove in Abruzzo si chiama, più enfaticamente, seggiolina d’oro — all’abbozzo del merletto il trapasso è

forte. E si sarebbe tentati di pensare alla clepsidra,

se in un friso troppo classicamente non si ricordasse il simbolo della

cornucopia. Più pronta corrispondenza stilistica è nelle tre frondette con risvolta, nella frondetta

appesa colla rete, nei piccoli cuori posati fra le anse di un nastro. Anche

l’antica monetina del regno borbonico, il carlinello,

appare in piccoli gruppi, a tre, distinti fra loro o raccostati. Ma più di

tutti la «sonata sul tamburello » deve riempirci di stupore. Questa

rappresentazione grafica della musica potrebbe prestarsi a molte divagazioni.

Ma nel capriccio del disegno che riunisce alla meglio due motivi distinti,

due tempi, è forse riposta la ragione del nome capriccioso.

Tovaglietta

con pupazzi

Pizzi maggiori.

L’elemento

figurativo desunto direttamente dalla vita, più o meno armonizzato bene su

alcuni prototipi geometrici della consuetudine, è stato del tutto trascurato dai

trattatisti. Forse essi Io ignoravano affatto. Ma pei merletti abruzzesi

questo elemento è di una importanza originale, se non assoluta: è la stessa

vita nei suoi aspetti giornalieri, che si rispecchia nel lavoro, che

s'immedesima con l’arte, e in essa si spiritualizza. A considerare lungamente

queste figure embrionali che persistono anche nelle trine di maggior lena e

sviluppo, nei merletti cioè che rivelano maggiore studio di disegno e una più

facile trasformazione a contatto di merletti e disegni facilmente importati,

pare di cogliere nel loro ritmo un po’ incerto, la stessa armonia di uno

stornello o di una cantilena locale. Guardate in un elegantissimo fregio per

fazzoletto come la figura umana sia costretta nelle valve sferiche, e sia

proprio ridotta alla sua essenza primitiva. Ora per intendere meglio la

presenza ed il nome di questi pupazzi, bisogna ricordare che ogni buona

contadina abruzzese, come anche altrove in campagna, forma con la pasta una

tal sorta di figuro che fa cuocere nel forno e regala ai bambini.

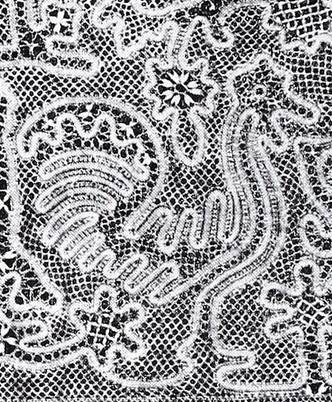

Il

gallo o l'uccello domestico in genere è un’altra figura che ricorre sovente.

E tiene il campo quasi assoluto nel merletto secentistico, con l’occhio

stellato come un fiore, con la cresta crociforme, con le ali e la coda

largamente stilizzate; ed appare in forma più ridotta e cincischiata, con la

coda trasformata addirittura in un fiore astrale nel grandissimo fregio

(certo per tovaglia d’altare) in cui è frammesso e connesso ad un largo e

barocco motivo di tralcio.

Ma il motivo essenzialmente

floreale, oltreché in questi saggi confusamente, è di una bellezza vaghissima

in altri merletti e specialmente in uno molto composto quasi classico e però

riferibile senza dubbio alla seconda metà del cinquecento. Benché molto meno felice

non si può trascurare un qualche spunto architettonico. Nel largo pizzo

riprodotto insieme col precedente si ripete una serie di tre simboli senza

alcuna connessione stilistica fra loro. Il modello del tempietto greco-romano

é evidentissimo; non così chiari si possono dire gli altri due, forse una

croce ortodossa e la rilegatura di un breviario. E una decorazione allestita

alla meglio da qualche disegnatore locale, forse per suggerimenti ricevuti,

certo per decorazione di arredi sacri.

Tra il punto napoletano ed il punto di

Genova.

Gli

studi amorosi della signora Romanelli mi dispensano dalla noia e dall’aridità di

un esame tecnico e stilistico insieme. E’ evidente da uno sguardo complessivo

delle splendide riproduzioni che una originalità completa non si può

riconoscere. Piuttosto bisogna dire che le industriose e pazienti lavoratrici

hanno saputo ravvivare e far proprie molte trine di classica nomea. Fra i

loro merletti ricorre sovente il pizzo rinascimento e il punto Duchesse. Ma è

strano che nessuna infiltrazione vi si noti dei tre punti veneziani. E qui

bisogna riflettere che il paese di Pescocostanzo è

del versante occidentale della Majella, quindi

fuori di quel contatto immediato che Ve¬nezia pur

ebbe commercialmente ed industrialmente col litorale abruzzese. Lasciamo ai

trattatisti del genere che districhino tutte le sottili classificazioni; per

noi hanno valore assoluto così i più eleganti e geometrici pizzi, come quelli

in cui la mano rustica pare ancora inceppata nella estrinsecazione di

un'idea. Certo le caratteristiche più notevoli di questi merletti sono da

ricercare nella simbologia degli oggetti domestici ed in certe

rappresentazioni della flora e della fauna. Esclusa ogni derivazione

veneziana, il campo delle osservazioni per lo studioso si restringe tra il

punto napoletano ed il punto genovese. Anzi, poiché il Séguin

e la stessa Romanelli convengono che il punto

napoletano non sia che una derivazione genovese, noi forse dobbiamo a’ soli

modelli liguri quella esattezza e delicatezza geometrica, che possiamo dire

perfezionata in alcuni merletti per gala. La signora Romanelli

riporta nel suo manuale Hoepli una trina genovese (v. pag. 230) che il Séguin vorrebbe della prima

metà del seicento ed ella crede ancora cinquecentesca. Questa trina

difficilissima, disegnata sul tracciato di un reticello

ha un motivo fondamentale nella rosetta. L’andamento di questo guipure, come

anche un po’ di tracciato per l’esecuzione ad ago, noi ritroviamo nel

bellissimo pizzo. Solo le centine sono semicircolari ed il rapporto del

motivo a ventaglio è molto intimo col motivo onduleggiante

che sostiene la parte longitudinale del pizzo. A ogni modo questo mi sembra

degno di una speciale considerazione : è il più bello e il più vago fra i

merletti a fuselli che ricordan ancora lo spirito e

la leggerezza di quei pizzi ad ago, di cui forse la più miracolosa esemplificazione

è nel libro di Cesare Vecellio

veneziano.

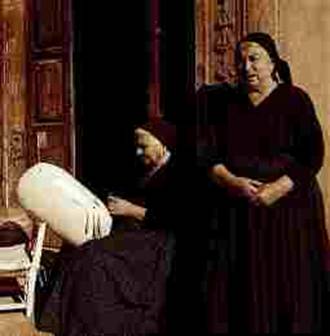

La vecchierella.

In

questo risveglio salutare di arte femminile e rurale, quanta parte conta la

vecchierella! Ella è la figura simbolica della tradizione che invecchia ma

vuol essere raccolta o sostentata ancora: ella è come il lume esausto che dà

ancora gli ultimi guizzi, perchè siate a tempo di

riaccendervi la vostra lampana. Quando il

tristissimo inverno del 1872 rese persuase le signore venete che le isolane

di Burano e di Torcello

avevano bisogno di un lavoro assiduo, di una industria utile e bella per

campar la vita, il famoso « Punto di Venezia » non era conosciuto ed eseguito

che da una settuagenaria, da una povera rammendatora,

Cencia Scarpariola. Ed

era così rozza ed ignorante la povera donna che dovettero metterle intorno

qualche giovane perchè da quelle mani tremole sorprendesse il segreto e la tecnica del punto.

Più tragico è il caso recente di Valseriana.

Ottuagenaria era la vecchia che ancora vi praticava il « punto avorio » o «

saraceno ». Ma la contessa Suardi accorrendo sul

luogo contrastò alla morte il segreto di una bella industria femminile, che

ora, promossa e favorita, è di gran vantaggio al paese. La vecchietta, come

avesse compiuto ogni sua funzione di bene, poco dopo morì. A Pescocostanzo, dove le trine non sono l’assoluta

occupazione delle povere donne, anche ottantenne è la vecchia che conserva,

unica, la pratica degli antichi tappeti ricamati a mano.Ora

l’esperienza ci ha resi più solleciti e amorosi di questa arte rustica, che

adorna la nostra casa, che profuma la nostra vita e dà ristoro alle buone

lavoratrici; e però non tarderà molto che anche l’ottuagenaria di Pescocostanzo, la maestra dei tappeti, sarà ricordata con

le antiche vestali di Burano e di Valseriana.

L’avvenire.

L’avvenire

di Pescocostanzo ci può riservare molte e gradite

sensazioni; oltre l’industria dei tappeti, esso potrà ravvivare un genere più

nobile ed elegante nello stesso ramo dei merletti. Negli antichi esemplari

del 500 e 600 appaiono frange eseguite tutte co’

fuselli, ma in seta di diversi colori. Alcune sono state ritrovate dalla

benemerita Miss Luck; ed è sperabile che perle

ricche guarnizioni possano avere il più largo favore delle dame. Ma una cosa

occorre ancora: un rinnovamento bene inteso. Questa moda arcaica che prevale

in tutte le forme della vita accenna a decrescere, accenna cioè a diventare

veramente utile e vitale. Dalle forme antiche dobbiamo desumere il sano

insegnamento per le buone forme nuove. Cristallizzarsi nella copia arida

sarebbe mortifero. E le brave trinaje di Pesco

hanno sempre dimostrato uno spirito ed una ricerca continua di vivere la loro

vita di oggi insieme con la vita spirituale del passato. Utilissimo può

riuscire un sapiente innesto di forme nuove su le antiche trine, quando ci

sia uno spirito illuminato che sappia cogliere e interpretare il sentimento

regionale di questi merletti. Un semplice sguardo a quella mirabile « Corona

» di Cesare Vecellio basta a persuadere chiunque

che l’arte gentile delle trine è suscettibile di qualunque forma di bellezza

e di vita.”

Alcuni esemplari antichi di

trine pescolane, gli ultimi due esempi sono

eseguiti liberamente senza l’ausilio del disegno.

La trina pescolana è realizzata con filo di lino e sovente il

lavoro è a filo continuo. Si va da un minimo di sei coppie di fuselli per il

pizzo rinascimentale, ad un massimo di trenta per quello sciolto e i motivi

caratteristici sono : la giara, l'aquila, il pesce, la rosa.

|

“ I Pupi”, merletto del XVIII secolo*

( Collezione Fam. Colecchi, Pescocostanzo) |

“Le

Pupe”, particolare di un merletto del XVIX secolo, similare al precedente e

conservato al “Cleveland Museum of Art”,

Cleveland, Ohio, USA. Dono di |

Merletti

pescolani, collezione Fam. Sabatini

Per poter tramandare la tradizione alle

nuove generazioni il Comune di Pescocostanzo ha

istituito nel 1992, presso il Palazzo del Governatore, la "Scuola del

Merletto a tombolo", finanziata con una specifica legge regionale dove i

ragazzi possono seguire lezioni gratuite da giugno a settembre. Presso

Palazzo Fanzago, antico convento di clausura, è

ospitato il museo del merletto.

Merlettaia di Pescocostanzo in Via Del Corso

Alcuni sampler

del XVIII secolo

Sulmona, Aquila

Nel 1868 all’Esposizione artistico,

archeologico, industriale svoltasi a Genova, troviamo dei merletti a piombini di Sulmona portati

dalla marchesa Maddalena Crosa di Vergani.

Atri (Teramo)

Costume

tradizionale delle contadine di Atri^

Bonafede Matilde Oddo nel 1888 descriveva così il costume di Atri: « Le contadine di

Atri coprono il loro capo con largo fazzolo di

forma quadrata, ripiegato per diagonale e rimboccato nei due lati sopra la

testa. Un tempo fu di panno lino orlato di merletto o (pizzillo)

poscia si fece di percalla ricamato all’ intorno ed

oggi di tullo (tulle) ancor messo a ricami più o

meno ricchi. Gli orecchini (sciacquagli) sono

alcuni cerchietti di oro, poligoni più o meno grandi, ornati nel mezzo con

una catenella smaltala. La collana, o è di coralli ad un filo, a due e tre e

fino a quattro, l’uno più lungo dell’altro, cosicché stringono ed abbracciano

per intero il collo; oppure la collana può essere fatta di tante pallottoline di oro ( poste d’oro) anche a più di un

filo. L’apertura della camicia è orlata di merletto. Una specie di corsettino (sacchetto) stringe la vita ;questo ha maniche

spezzate, raggiunte da nocche di fettucce, e n’escon

fuori alcuni rigonfi della camicia appunto là sopra le spalle. Il grembiule (parnanza) per lo più è bianco. La gonna (guarnello) ha finissime pieghe dette codde,

ed è ornata nella parte inferiore con una balzana di fettuccia. Un tempo,

quando correva un’età sobria e pudica, il vestire delle nostre contadine era

per lo più di panno lano tinto in casa con iscorze di alberi e fiori campestri. Oggi appena si è

conservata la foggia di quel semplicissimo vestire; e spesso oggi fra le

genti del contado le meglio stanti, si usa la seta in luogo del modesto

fustagno.”

Canzano

(Teramo)

“Canzano, città

del merletto”, questa dicitura si trova in una targa posta all’ingresso del

paese, qui le donne sono orgogliose della loro scuola di ricamo e merletto

dove abili e sapienti insegnanti impartiscono la loro conoscenza.

Gessopalena (

Chieti)

Antico merletto prodotto

a Gessopalena

Merletti del XVIII secolo

eseguiti senza ausilio del disegno

Merletto attribuito a Gessopalena* (Campanari, Roma)

Guardiagrele (

Chieti)

Guardiagrele, alle falde della Majella, ha una sua storia legata soprattutto

all'artigianato e qui tutti gli anni, si svolge

In questo Comune, nasce nel 1998 l’Associazione “ Le

Arti Antiche”, con sede nell’ex convento delle Suore Francescane;

l’associazione ha come scopo principale, mantenere vivo l’interesse verso la

tradizione nazionale e abruzzese, del ricamo e del merletto.

Vasto (Chieti)

A Vasto, presso il Palazzo d'Avalos, ha sede una collezione prestigiosa di costumi

tradizionali. Possiamo ammirarne uno che rappresenta l'abito per le feste

importanti ed ha il grembiule impreziosito con merletti realizzati al tombolo

e così anche la "tovaglia" o "velo da testa".

Costume esposto nel Museo di

Vasto

Tocco da Casauria

( Pescara)

Mostra di merletti: Tocco,

merletti di inizio 800 alla cantina Filomusi Guelfi,

di Walter Teti

TOCCO DA CASAURIA - L'occasione del

concerto del duo Ciavatta-Ciolino che la sezione di

Pescara di Italia Nostra propone questa sera, alle ore 20.30, nella sede

della cantina dei Filomusi Guelfi di Tocco, dà

l'opportunità a Lorenzo Filomusi Guelfi, titolare

dell'omonima enoteca, di esporre al pubblico antichi merletti, pizzi, e trine

risalenti alla prima metà dell'Ottocento. La scelta di far svolgere il

concerto nella prestigiosa tenuta Guelfi rientra nell'ambito delle iniziative

per la valorizzazione del patrimonio architettonico storico regionale, che

Italia Nostra ha realizzato in collaborazione con il Conservatorio di musica

di Pescara "Luisa D'Annunzio". Scovati in due "stanze

morte" della immensa casa di famiglia di Popoli dalla moglie Amelia Genco, dove probabilmente sono rimasti sepolti per almeno

un secolo, i preziosi capolavori artigianali sono stati portati nell'antica

residenza dei nobili Filomusi Guelfi di Tocco,

«dove potranno fare bella mostra di sé sistemati vicino alle opere in legno e

in pietra che adornano la casa, anch'essa un gioiello di ricchezze storiche e

architettoniche», spiega la signora Amelia. «I reperti», precisa Lorenzo Filomusi Guelfi «costituivano i corredi di nozze di

nobildonne entrate nella nostra famiglia: è nostra intenzione condividere con

tutti l'apprezzamento di questi autentici capolavori». (Questo

articolo è apparso sul quotidiano “il Centro”, il 13 settembre 1998)

Penne, Pescara

A

Penne nell’ottocento alcune famiglie si erano dedicate alla produzione di

biancheria che veniva poi venduta nei mercati di Roma. Il ricamo, oltre la

pregevole tessitura degli arazzi, godeva di un’attenzione particolare e

quando si istituì nel 1887 l’Istituto d’Arte, una delle prime sezioni fu

quella del ricamo e merletto. Nella seconda metà del ‘900 la

scuola manteneva ancora questa sezione, infatti la Gazzetta Ufficiale del 6

giugno 1959 pubblicava il bando di concorso per 101 insegnanti di arte applicata

nelle scuole d’arte statali e per Penne si cercavano 2 insegnanti di merletto

e ricamo. Attualmente non si hanno notizie se il merletto abbia ancora una

sua continuità.

Negli anni ’50 era in circolazione questo

francobollo ”Il tombolo in Abruzzo e Molise”, del valore di 6 Lire.

1853 Mostra Industriale, Napoli

Nel maggio del 1853 si svolse a Napoli la mostra dei

prodotti dell’industria del regno di Napoli, all’epoca l’Abruzzo faceva parte

del regno e portò in esposizione una quantità considerevole di merletti. Vi

parteciparono la Real Casa De Medici per gli

Abruzzi, lo stabilimento delle scuole Pie di S. Paolo per l’istruzione delle

alunne povere, le scuole Pie di S. Giuseppe per l’istruzione delle donne

povere dell’Aquila, il conservatorio di S. Maria della Misericordia, il

conservatorio della SS. Annunziata dell’Aquila.

|

Onore

alle merlettaie di un tempo Leone Anna Anna viene citata nell’ “Annuario del Ministero dell'Educazione

nazionale” del 1940 come maestra di laboratorio per trine e merletto presso

la “Regia Scuola Professionale Femminile”, P.zza San

Basilio. In quell’anno c’erano 51 alunne che frequentavano la scuola.

|

|

Maria Pasquetti Maria,

merlettaia per passione, ha insegnato anche alle giovani allieve nei

piccoli paesi aquilani tra cui Fonte Cerreto.

https://www.youtube.com/watch?v=6uxcTmq9jvU&t=3s Questo video di Antonio Giampaoli ricorda Maria Pasquetti

mancata nel 2016. |

Scuole, Associazioni, Musei

Museo

e scuola del merletto P.sso Palazzo Fanzago (Antico

convento di clausura) P.zza Municipio Pescocostanzo ( AQ) Tel.

0864-640003

"Museo della Lana "di Scanno Casa Comunale Via

Calata S.Antonio

Scanno (Aquila) tel. (IAT) 086474317

"Mostra annuale del Merletto e Ricamo" P.sso Palazzo De Bernardinis

Canzano

(Teramo) La

mostra si svolge nella prima quindicina di agosto

Mostra Regionale dell'artigianato artistico

tradizionale

L'Aquila 1-20

agosto

Mostra Artistica della Majella P.sso Edificio

Scolastico Via Cavalieri

Guardiagrele (Chieti) La mostra si svolge tutti gli anni dal 1 al

20 agosto, c'è anche un concorso a premi per ogni settore artistico.

info@artigianatomajella.it http://www.artigianatomajella.it/storia.htm

Videografia

https://www.youtube.com/watch?v=id8p03daPPM

https://filumroma.it/2024/03/11/filum-intervista-i-suoi-ospiti-m-cristina-bravi-e-il-suo-filo-doro/

Bibliografia

* Agostinoni

Emidio “Altipiani d'Abruzzo” di, 1912

Bonafede Matilde Oddo «Guida della

città dell'Aquila »,

1888

Modigliani Ettore, la foto del merletto per la regina Margherita è tratto da Exhibition of

Abruzzese Art at Chieti,. The Connoisseur, Vol. 14 (1906)

^ tratto da “ Poliorama

pittoresco”, 1836

#LEGGE

REGIONALE N. 29 del 03 04 1990 FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 5 1990

N. 12

Ringraziamenti

Per la collaborazione si ringraziano i siti:

http://www.fondazionelions.org/sezioni/museo_costume.htm

www.isinet.it/abrunet/artigian/tombolo/tombolo.htm

http://www.abruzzoitalico.it/Paese.asp?ID=6&Paese=Scanno

http://www.sposavip.it/paesaggi.htm

http://www.wildflowersewingstudio.com/lace.htm

http://www.scannonline.it/artigianato/tombolo/home.asp

http://www.lartedeltombolo.it/index.html

https://archive.org/details/emporium3334berguoft/emporium3334berguoft/mode/1up

https://archive.org/details/emporium21isti/page/388/mode/2up

I

testi sono dell’autrice

E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito.