Merletto veneziano ad ago, “Ponto in aere”

Storia

Il

vocabolo “merletto”*deriva dalla parola

merlo-merli, cioè le frastagliature che ornano le mura di cinta dei castelli medievali

e dagli elementi architettonici dei palazzi veneziani.

Le smerlature architettoniche della Cà

d’oro e Fontego dei tedeschi

Fontego dei turchi, Palazzo ducale, Venezia

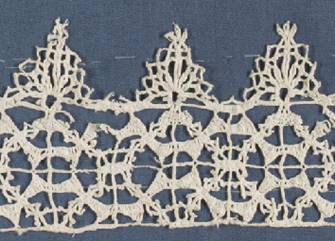

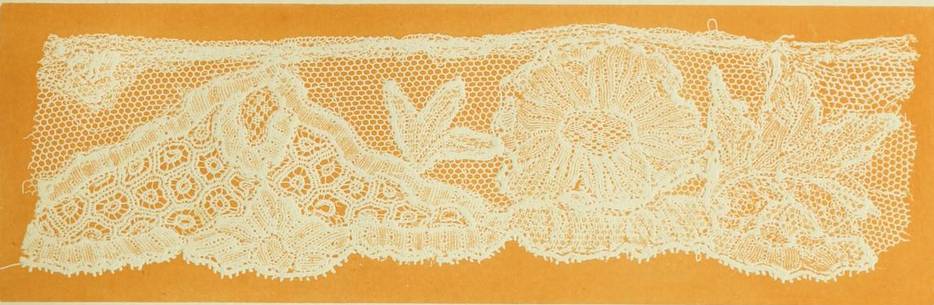

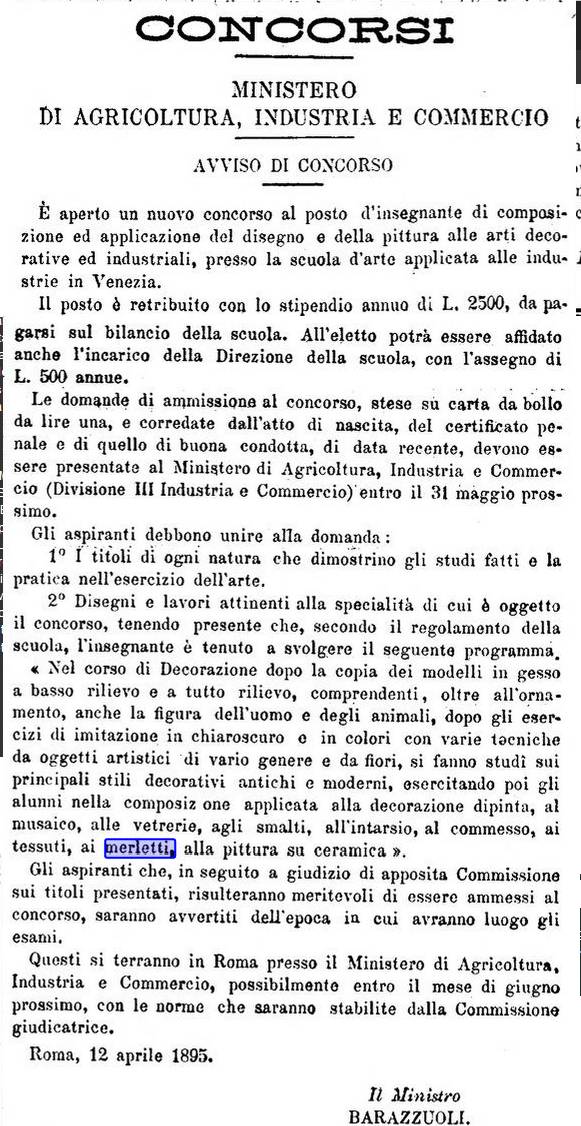

Frammenti di merletti italiani realizzati ad ago, XVI

secolo

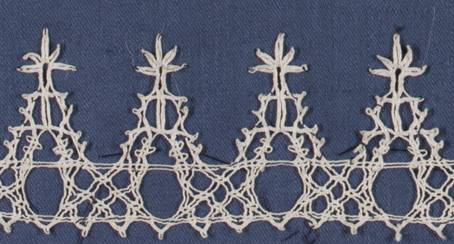

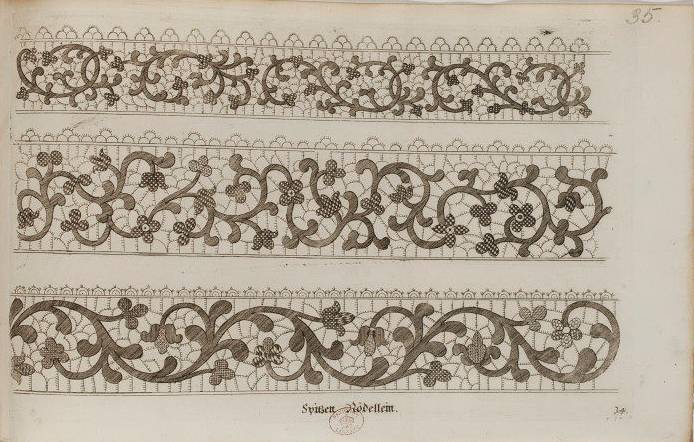

Punto

in aria, filato di lino, 1635 circa. Possiamo notare che questo esemplare,

eseguito in data successiva ai precedenti, ha perso la costruzione geometrica

del reticello. Il ricordo di trama e ordito che

serviva al primordiale ricamo, ha perso la sua costruzione. Il disegno è

libero con aggiunta di motivi floreali, i disegnatori dell’epoca si

ispirarono alla natura esotica e di altri mondi appena scoperti. Il

merletto ad ago è “il merletto per eccellenza”, per il suo valore artistico,

per il suo pregio e raffinatezza, queste componenti sono rimaste inalterate

nel tempo. Infatti, ancora oggi le merlettaie veneziane, pur rinnovandone la

foggia ed il disegno in una continua ricerca, mantengono la stessa tecnica di

esecuzione, realizzando i pregevoli merletti con gli stessi punti di 500 anni

fa.

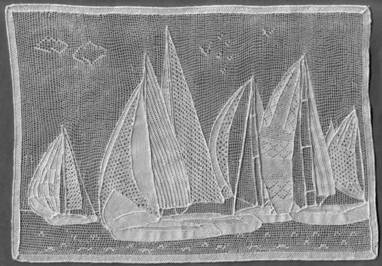

"La Barcolana" , Luisa Severi Capo, filato cotone 40 e

100, disegnato ed eseguito nel 2000 Riccardo

d'Inghilterra (1452-1485) volle ornarsi di pizzi veneziani e ne fece

richiesta alla Serenissima. A questi tempi i pizzi a Venezia si appellavano gramite: “tre camixi

nuovi con le gramite zale

lavorate a san marcho (tre camicie nuove con

merletti gialli lavorati a San Marco)»^ Uno

dei primi documenti storici che ne attesta la presenza a Venezia, risale al

1476, data in cui venne emanata una legge

suntuaria che prevedeva pene severe per chi non limitava nel suo

abbigliamento, l’uso di merletti fatti ad ago e realizzati in oro o in

argento. La

tradizione popolare veneziana vorrebbe il merletto ad ago legato ad una leggenda oppure alla lavorazione delle

reti dei pescatori delle isole. Il

merletto ha iniziato a muovere i primi passi grazie alle donne nobili che

riuscirono a manifestare la loro sensibilità e creatività, creando dei

capolavori. C’è da ricordare che all’epoca, alle donne non era consentito

istruirsi, né leggere, ma solo dedicarsi al canto, alla danza e alla musica.

Alcune dogaresse, presero così a cuore l’arte del merletto, tanto da emettere

delle leggi protettive permettendo la continuità e lo sviluppo del “ponto in aere”. Fra

queste illustri dame ricordiamo: nel XV secolo Giovanna Dandolo moglie del doge Pasquale Malipiero,

Lidia Priuli Dandolo e nel XVI secolo Morosina Morosini, moglie del

doge Marino Grimani che fondò nel 1595 il primo laboratorio

di merletto, dando l’opportunità a decine di donne veneziane di tutte le età

di cimentarsi in un lavoro dignitoso e onesto. La

dogaressa Pisana Corner Mocenigo si presentò, in una sua visita ufficiale,

con un manto d'oro ed una sottana di pizzi d'oro con cintura di brillanti. A

testimonianza del piacere nel possedere preziosi merletti, sono rimasti a noi

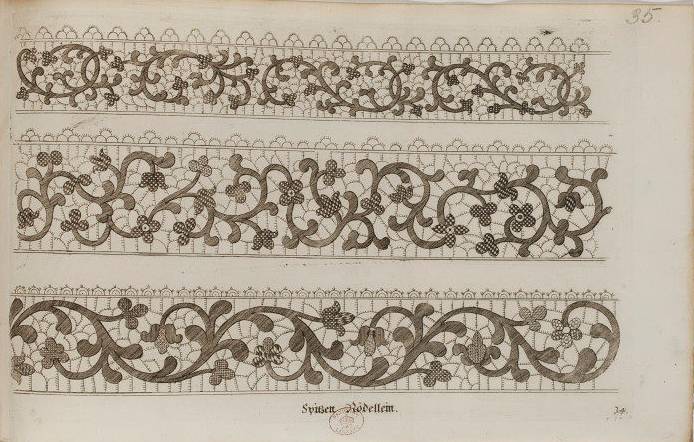

documenti cartacei molto importanti. Al

1500 risalgono i primi modellari realizzati

da noti incisori dell’epoca e in quel periodo Venezia esportava già i suoi

preziosi manufatti.

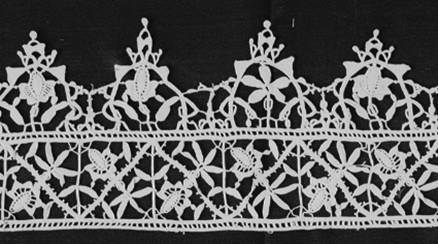

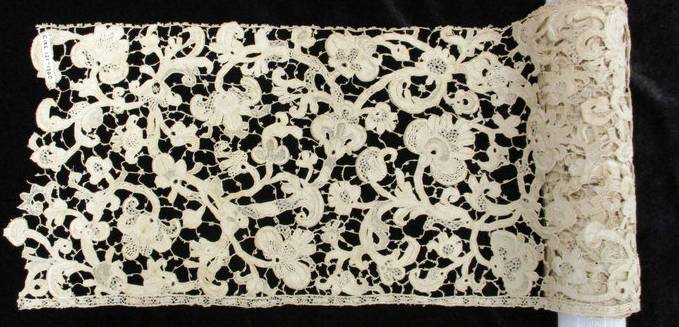

Merletto ad ago di

Venezia a punto grosso, 1650-1700 circa © Victoria and

Albert Museum, Londra Le

cronache del XVII secolo raccontano che nel Campo S.Angelo

Raffaele, si affacciava la casa delle due maestre merlettaie Lucrezia e

Vittoria Torre le quali fecero un collare di capelli canuti, che fu pagato

250 ungheri, e servì al re di Francia Luigi XIV nel

solenne giorno della sua incoronazione. La casa si trova ancora oggi di

fronte alla Chiesa dell’Anzolo Rafael. Verso

il XVII secolo, Burano divenne l’isola dove le

merlettaie venivano sfruttate per produrre grosse quantità di merletti.

L’idea di portare il lavoro nelle isole, venne proprio dal fatto che gli

abitanti delle isole vivevano in povertà e avevano difficoltosi e costosi

contatti con la terraferma. Le donne dovevano solo lavorare accettando un

modestissimo compenso per il loro pregevole lavoro. Nel

1665 alcune merlettaie veneziane vennero chiamate dalla corte francese del re

Sole per insegnare la perfezione del merletto veneziano. In quello stesso

anno Luigi XIV annunciò l’apertura ufficiale della

“manifattura reale dei merli ” specializzata nei punti di Francia. Ma l’esito

impensato produsse un merletto ad ago francese con un suo stile ed un suo

disegno capace di competere con quello veneziano. Le merlettaie vennero

richiamate a Venezia dal Doge e in caso di mancata obbedienza sarebbe stata

emessa nei loro confronti, la pena di morte. Ben presto la Francia invase il

mercato europeo e Venezia proibì l’importazione ed il consumo di qualunque

merletto non proveniente dall’area Veneziana. A Venezia nel 1696,

l’ambasciatore di Francia M. De Bonzy vescovo di Bézier, scrisse al ministro Colbert che il convento di S. Zaccaria e tutti gli

altri conventi e le famiglie povere, vivevano dell’industria dei merletti.

Nei ricoveri veneziani per zitelle e fanciulle povere il lavoro era

regolamentato con estrema precisione in ogni ora di luce e fruttava alle

ragazze una piccola dote, detta ”la tasca”. Lo smercio della produzione di

pizzi era prerogativa esclusiva della superiora. Agli inizi del Settecento

l'industria dei merletti era già in declino. Nel 1734, nei negozi di merletti

veneziani, i merletti francesi, fiamminghi e inglesi venivano venduti a

prezzi più convenienti rispetto alla produzione locale. Il Melani nel 1892

scrisse: “Verso la meta del XVIII secolo alcune botteghe veneziane vendevano

per lo piu de’ pizzi esteri. Nel 1734 esistevano

ancora a Venezia i seguenti spacci de pizzi: al San Carlo, alle due Rose, al

Premio, al Bucintor Ducale, all’ Aquila d'oro, alla

Madonna degli Angeli, al Cardinal. Non pochi certamente e più che sufficienti

se in ognuno si fosse lavorato e venduto soltanto della produzione locale. Ma

invece, ovunque si appagava la taccagneria della gente, col vendere i pizzi

di Fiandra, di Francia, d' Inghilterra a miglior mercato dei veneziani.^

Nel 1821, il quasi dimenticato Antonio Retti, sostenuto da

Andrea Pitteri, Giuseppe d’Este e il dott. Pasqualigo, “con sommo dispendio e molta difficoltà, come

ricorda nel suo prezioso opuscoletto

sui Merli di Burano

il Pasqualigo, aveva in sé raccolto

d’intorno un buon numero di

lavoratrici e a Burano commissionava non

indifferenti quantità di punto in aria.

Per cui il brav’uomo ebbe anche dall’istituto di scienze lettere ed arti lombardo-veneto il premio di una medaglia”. E quel primo

prezioso seme di rinascente attività non andava perduto e Burano,

al contrario di quanto scrisse Bury Palliser nel suo Histoire de la dentelle, non aveva mai dimenticato la sua arte che

conservava con dignitosa fierezza, mantenendo fede alla fama del merletto

eseguito perfettamente. Il fuoco sembrava sopito, ma bruciava sotto la cenere

ed è bastata una piccola scintilla per far divampare la bellezza in tutto il

suo splendore. Paulo Fambri

e la Contessa Andriana

Marcello sono stati gli artefici della rinascita, con nobile slancio

infondevano nuova vita all’antica industria dei merletti a punto Burano e il Pasqualigo scriveva:

“Coll’accrescersi dell’attività femminile la moralità avanza a gran passi, il

benessere materiale non è più ignoto, la decenza, l’istruzione, la civiltà

non sono più lettera morta”. Contemporaneamente

nacque la manifattura Michelangelo Jesurum che aprì scuole a Venezia per il merletto ad

ago, Chioggia per il filet e Pellestrina per i fuselli. A

Venezia nel 1878, venne pubblicato un “Trattato storico tecnico della

fabbricazione dei merletti veneziani” dove si elencavano le diverse specie di

merletti fatti a Venezia: punto a reticello, punto in aria, punto tagliato a fogliami, punto a gruppi, punto a maglia

quadra, punto di Venezia, punto di Burano,

punto tirato, burato.

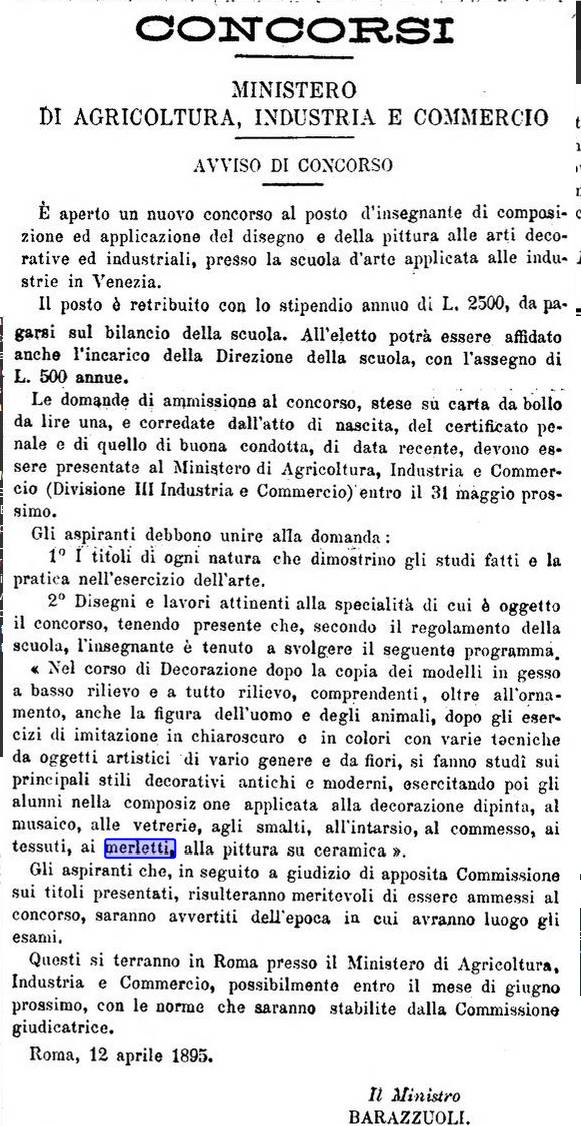

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1895-04-13 n.

088 Questo ci fa comprendere che tutti i

tasselli andavano al posto giusto: la raffinatezza dei gusti, la ricerca di

nuovi disegni, nuove idee, le maestranze pronte a capire che era il momento,

la generosità delle persone facoltose, la voglia di migliorare ed avere una

opportunità. La donna stava cambiando! Nonostante

le leggi suntuarie, le guerre e distruzioni, l’usura e tutte le avversità che

hanno colpito il merletto veneziano, oggi noi abbiamo in tutti i musei del

mondo il più grande patrimonio di merletti che le mani delle nostre ave ci

abbiano lasciato. Nel museo del merletto di Burano, troviamo testimonianze uniche e rare di

queste opere eseguite con tutto l’amore e dedizione, al quale va portato

tutto il nostro rispetto e riverenza. Tutta

l’Italia ha lavorato incessantemente per svariati secoli, silenziosamente per

guarnire prelati, regine, imperatori,

il loro abbigliamento e le loro case. Conosciamo i merletti perché li abbiamo

visti da bambini sulle foto dei libri di storia, poi da adulti nei quadri di

grandi pittori, forse non ci siamo mai chiesti quanto è lunga e faticosa la

storia del merletto.

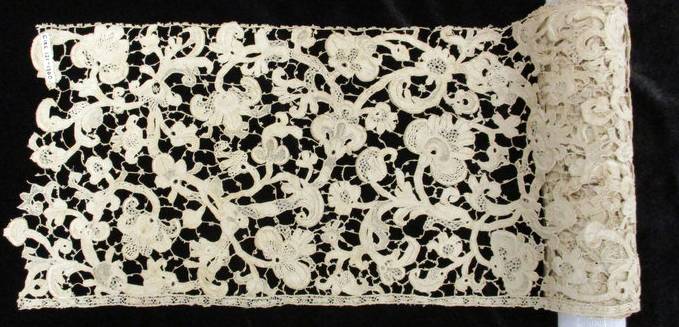

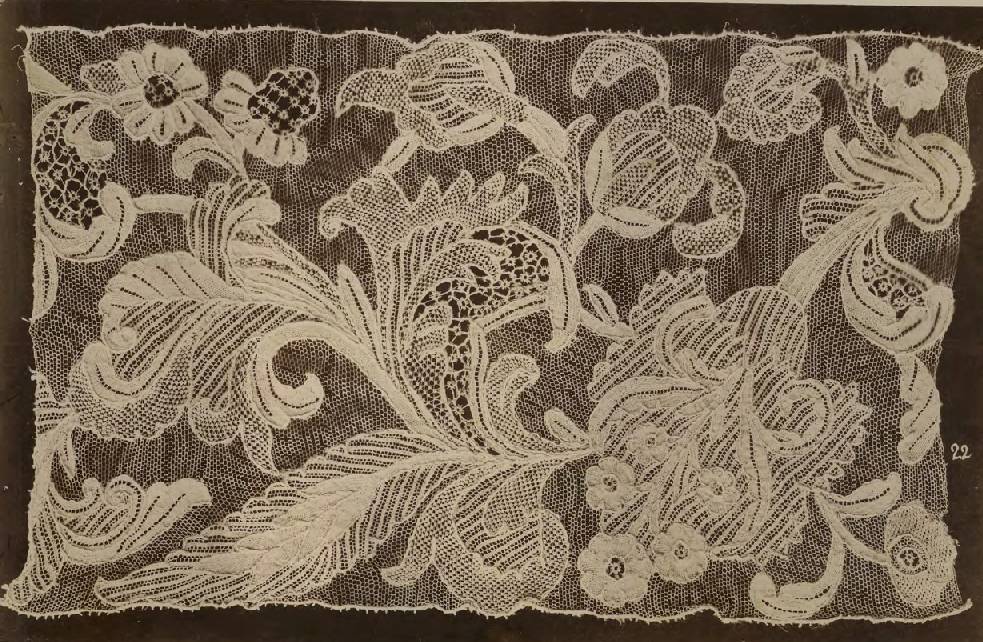

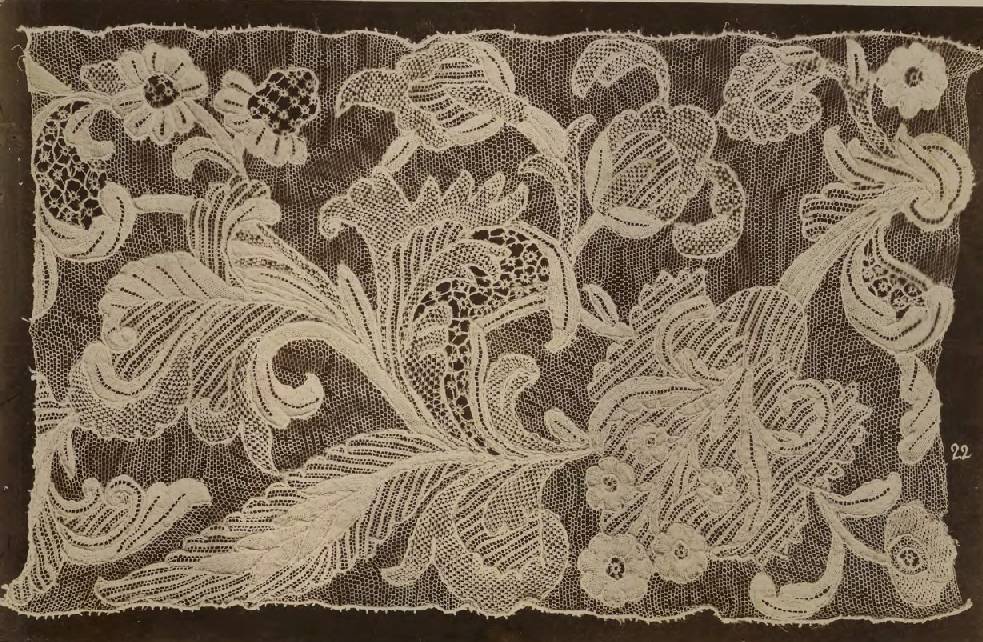

Un

pregevole campione di merletto ad ago veneziano dove il decoro fluttua

morbidamente nella rete a “punto Burano” (tratto da

un campionario di merletti di Burano datato 1884).

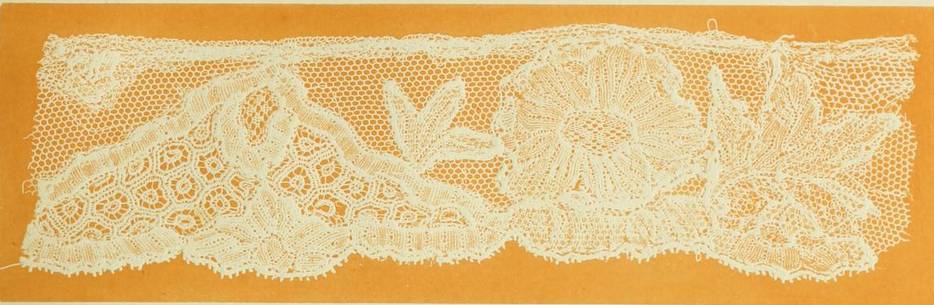

Merletto di Burano con la

classica rete di fondo, apparso sul “Dizionario del ricamo”, 1890*

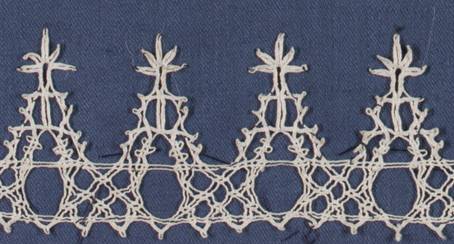

Pizzo

rituale ebraico in seta (parte di un insieme), Burano,

Inizio XVIII secolo. Donazione della signora George Nichols,

della collezione di sua madre, la signora. J.P.

Morgan (1868-1925), 1938. Considerando l’epoca della realizzazione, la foggia

del disegno è all’avanguardia e così anche l’esecuzione. Metropolitan

Museum of Art, New York. Il

museo possiede diversi merletti catalogati di provenienza dall’isola di Burano o dalla scuola di Burano. _____________________________________________________________________________________________________________ *merlo, merletto,

merluzzo, merlo o trina: una certa

fornitura o trina fatta di refe finissimo o d’oro o altro—Giglietto, dicesi a specie di trina

con merluzzi e punte così detta perché ha similitudini con il giglio—Bighero, fornitura fatta di filo a merluzzi

V: ponto de Buran.(

tratto dal vocabolario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio

,1829) Bibliografia

*“

Commemorali del Gradenigo” * The dictionary of needlework, Caulfeild, Sophia Frances Anne, Saward Blanche C ^

Melani Alfredo, l’Arte nell’industria, 1907 ^ Melani Alfredo,

Svaghi artistici femminili, 1892 La Famiglia e la vita

quotidiana in Europa dal '400 al '600

“L’Ateneo

Veneto”, rivista bimestrale, articolo di

Angela Nardo Cirele, 1898 I testi sono dell’autrice E’ vietata qualsiasi forma di

riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito. Furto di un

merletto a Burano 1909 https://archive.org/details/GV1911-10/page/n133/mode/2up?q=merletto+merletti+trine https://archive.org/details/GV1923-07/page/n93/mode/2up?q=+merletto+merletti+trine https://archive.org/details/GV1923-07/page/n107/mode/2up?q=merletto+merletti+trine https://archive.org/details/naturaedarterass1513unse/page/673/mode/1up?q=+pizzo+merletto |