|

Amianto

Fibra di amianto come si

presenta in natura In una pubblicazione del 1847

così si scriveva a proposito dell’amianto: ”Amianto — Avrete senza dubbio

inteso a parlare che gli antichi popoli bruciavano i cadaveri dei loro cari,

e ne conservavano le ceneri; ed avrete al tempo stesso pensato come mai era

loro possibile di separarne quelle ceneri dagli avanzi della combustione nei

roghi, che, come sapete, così chiamavansi quelle cataste di legna sopra cui

si ponevano ad ardere i cadaveri. Or bene sappiate che il mezzo per ciò

ottenere era d'involgere la spoglia dell'estinto in un lenzuolo di amianto,

che per nulla si altera all'azione violenta del fuoco. Vi parlerò dunque

brevemente di questo minerale, che è uno dei più singolari prodotti della

natura, composto principalmente di silice, di magnesia, di poca allumina e di

calce, cioè a dire degli elementi che formano le pietre più dure. La

disposizione delle sue molecole somiglia a quella dei vegetabili, e da ciò la

sua tessitura a fibre lunghe, lucide, simili a quelle della seta, e queste

facilmente si separano in fili estremamente sottili ed elastici, che lo fanno

paragonare al lino ed alla seta. Il suo colore è talvolta d'un bel bianco di

seta, tal altra grigio, verde, bruno, ed anche nero, le più belle varietà si

trovano nel Brasile, in Savoia ed in Corsica, ove si unisce ad una terra

argillosa per fabbricar vasi da cucina, meno soggetti a spezzarsi per la

violenza del fuoco e per gli urti. Un

antico lenzuolo fu trovato nel 1702, entro un'urna con delle ossa

avviluppate, due miglia fuori la porta Prenestina, oggi Maggiore, ed ora si

conserva tra le altre rarità nella gran sala della biblioteca Vaticana. La

sua grandezza è prodigiosa, poiché ha 5 piedi, 7 pollici e 7 linee e mezza di

lunghezza, e 4 piedi, 11 pollici e 9 linee e mezza di larghezza. Sul principio di questo secolo

Maria Domenica Fumasoni Biondi di Marino presentò all'accademia dei Lincei in

Roma alcuni bei lavori in amianto. In seguito altre persone industriose

filarono l'amianto, e l'unirono al cotone od al lino, e così il filo avea

maggior consistenza e lunghezza. Fattone il tessuto, lo gettavano al fuoco,

il quale consumando il cotone ed il lino, rimaneva il tessuto d'amianto puro.

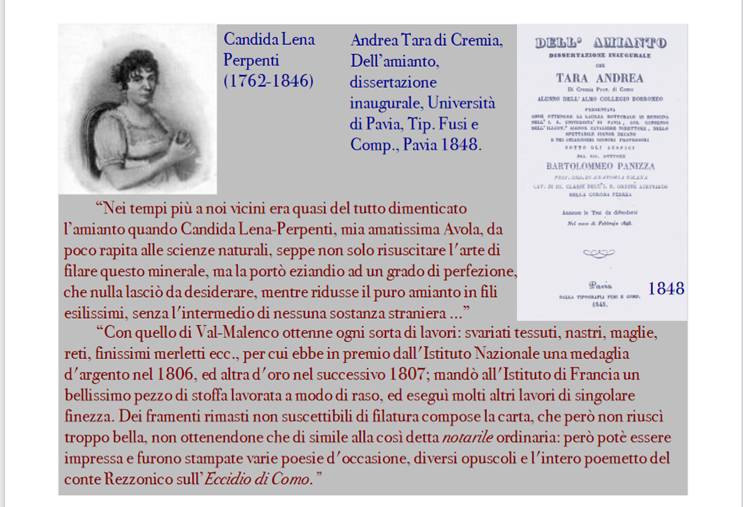

Nel 1816 la sig. Lena Perpenti a Milano ne fabbricò tela, carta e merletti.

Un'opera stampata interamente in carta da essa fabbricala, fu deposta

all'istituto di Francia da Huzard. Ecco i metodi praticati dalla Perpenti.

Prese l'amianto flessibile che trovavasi nella valle di Malenco. Si lava

prima nell'acqua comune, asciugato che sia, si separa in piccoli mazzetti, si

stropiccia leggermente, e si stira in senso opposto, prendendolo per le due

estremità. A misura che le sue parti in tal guisa separansi l’un dall'altra,

si sviluppano molti fili bianchissimi, lunghi 5, 8 e sino 10 volte più del

pezzo di amianto dal quale provengono. Tale allungamento delle fila d'amianto

è un fenomeno assai curioso e straordinario, di cui i naturalisti non sembra

che abbiano per anco fatto menzione. Questa qualità di amianto presenta nella

sua forma soltanto fibre grossolane, e col metodo di stiramento indicato se

ne ottengono fila finissime, bianchissime, tanto lunghe da poterle usare in

ogni sorta di lavoro; trovatisi aggomitolate nelle sue fibre grossolane, come

i fili della seta nel bozzolo. Si staccano colle mani le fila che derivano

dai due frammenti di amianto, e si dispongono sopra un pettine formato da tre

ordini di aghi da cucire. Questi fili essendo lunghi, molto pieghevoli ed

assai fini, lavoratisi sul pettine colla maggiore facilità, allo stesso modo

del lino e della seta. L'amianto filato in tal guisa può servire ad ogni

sorta di lavori. La stessa operazione può eseguirsi sui pezzi rimanenti

quando abbiamo sufficiente lunghezza. Gli scarti possono ancora servire alla

fabbricazione della carta che si fa coi metodi medesimi, sostituendo

l'amianto agli stracci. Per rendere consistente la carta di amianto, le si dà

colla o gomma, sciogliendo l'una o l'altra di queste sostanze in sufficiente

quantità di acqua. Quindi vi si immerge una spugua, con cui percorresi

leggermente la superficie di ogni foglio, nella stessa guisa che si colora la

carta commune: quando è asciutta, cilindrasi per far sparire tutte le pieghe.

Il cav. Aldini di Milano stabilì in grande la tessitura e filatura

dell'amianto, e rese più semplice la fabbricazione della carta e cartoni. In

luogo della semplice lozione dell'acqua fredda, si valse del vapore di essa ;

in tal modo da qualche pezzo di amianto, minore di un decimetro ottenne fila

sottilissime quanto la seta, e lunghe più di un metro.

Nel 1865 in provincia di Torino

si cominciò la produzione industriale di carte e cartoni di amianto, poi dal

1882 di filati e tessuti a Grugliasco. Nella “Gazzetta ufficiale del

regno d’Italia” del 1881 in riferimento all’esposizione Nazionale di Milano

si cita testualmente:

Nel 1873 tra gli Atti ufficiali

della Esposizione Universale di Vienna del 1873, raccolti nel catalogo

generale degli espositori Italiani 1873 troviamo che la ditta Rigamonti

Luigia e Vittoria di Roma esponevano

merletto, gomitoli e tovaglioli di filo d’amianto.

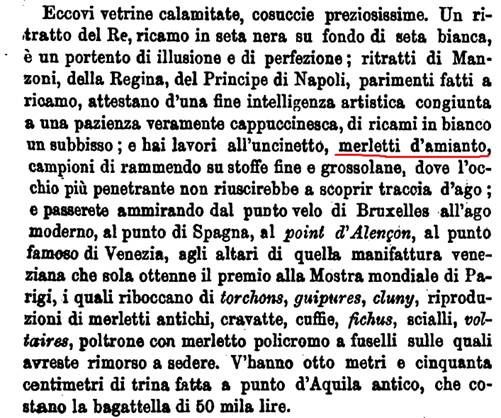

Anche nell’esposizioni retrospettive e

contemporanee di industrie artistiche a Roma nel 1887 si sono visti merletti

in amianto.

Descrizione del contenuto della vetrina N. 132,

nella quale c’erano dei merletti in filo d’amianto. Nel

1909 la camera di commercio di Torino, pubblicò la statistica industriale del

distretto camerale nei circondari di Aosta, Ivrea, Pinerolo, Susa, Torino

(esclusa Torino città), Biella, Vercelli. Nei circondari di Torino all’epoca

si scrisse: “Sono diciassette gli stabilimenti diretti alla fabbrica di

tessuti dividerli per la rispettiva produzione speciale in quattro categorie:

lavorazione della juta, canapa, fibre miste, amianto. Complessivamente le

quattro categorie ora accennate danno impiego a 1960 operai, di cui 1300 donne

e 200 fanciulli. In rapporto ai quattro gruppi suddivisi si deve tosto

rilevare la preponderanza assunta in questa categoria d’industria dalla

fabbricazione dell’ amianto. L’industria della filatura e tessitura

dell’amianto merita una nota speciale, perchè essa è relativamente poco

conosciuta sia nella sua lavorazione come nei prodotti che essa provvede.

L’industria dell’amianto è coltivata in Italia, in Germania ed in Francia. In

Italia si lavora specialmente la qualità del Canadà, della Russia ed anche

per lavori inferiori quella del Piemonte, per lavori inferiori, diciamo,

perchè quest’ultima si presenta di poco rendimento, con una fibra corta, di

poca resistenza, di colore scuro, utilizzabile solo nel fare cartoni. La

materia prima è passata sotto macine, setacci e congegni diversi per

costituire la massa che è poi sottoposta a cardatura e filatura, mentre il

cascame e le fibre troppo corte per essere filati sono ridotti alla

fabbricazione di cartoni. Generalmente nella fìlatura l’amianto è mescolato

con cotone per accrescerne la potenzialità filabile e nella torcitura i fili

sono accoppiati a fili di ottone o ferro che restano nel centro del filo o

della corda. Oggi è largamente applicata la tela d’amianto nei teatri e nei

reparti industriali ove la combustione può essere facile. Nel 1906 il tribunale

di Torino giudicò ammissibile e credibile una denuncia di pericolosità per la

salute dell’amianto. Nel

1898 Adelaide Anderson e

Lucy Deane Ispettrici

del Lavoro in Gran Bretagna scrivevano nell’Annual Report

of the Lady Inspectors of Factories la

pericolosità delle polveri di amianto osservando che nelle fabbriche dove si producevano

tessuti e materiali contenenti amianto le operaie si ammalavano gravemente ai

polmoni. Nel

1906 Montague Murray

illustrò in Gran Bretagna, un caso “emblematico” di malattia da amianto

arrivato alla sua osservazione già sette anni prima sulla fibrosi polmonare, diffusa tra gli operai che

lavoravano a contatto con l’asbesto. Anche

in Francia lo stesso anno 50 casi di morti di tessitrici furono messe in

rapporto con l’esposizione a polveri di amianto; In Italia l’asbestosi fu riconosciuta una

malattia professionale nel 1943 (Legge n° 455 / 12 aprile 1943). Quando la tossicità

dell’asbesto e dell’amianto non era ancora nota all’opinione pubblica. Molti

“addetti ai lavori”, soprattutto imprenditori e manager delle aziende di

settore, erano edotti che «nell’Annual Report of the Lady Inspectors of

Factories” del 1898 Adelaide Anderson e Lucy Deane ne avevano osservato la dannosità. Bibliografia · “Processo

verbale della distribuzione de' premi (Regno d'Italia : Istituto nazionale

delle scienze e delle arti, 1808)”. ·

Pantheon di cognizioni utili ed

amene, artistic scientific letterarie utili a tutte le classi della societa,

1847 ·

Atti ufficiali, della

esposizione universale di Vienna del 1873. ·

Sangiuliani di Gualdana, conte

Antonio. Guida illustrativa del Civico Museo di Como in Palazzo Giovio,

1898 ·

Erculei Raffaele; Museo

artistico-industriale (Roma), Tessuti e merletti: esposizioni retrospettive e

contemporanee di industrie artistiche, esposizione del 1887 ·

Torino, Economia corporativa,

Consiglio provinciale, 1909 Statistica

delle industrie del distretto camerale .. Sitografia https://www.ibasecretariat.org/workshop-report-1898.pdf https://archive.org/details/guidaillustrativ1898cava/mode/2up?q=merletti |