|

LE MERLETTAIE DELLA

REGINA a firma di c.e. Tratto da “La Panarie”, 1931

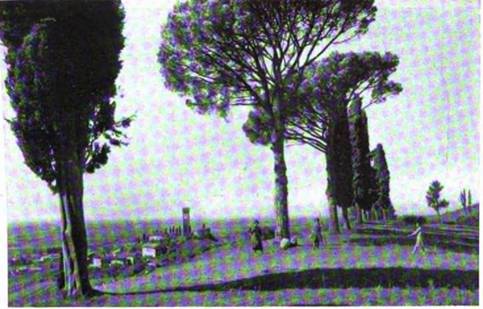

FAGAGNA appare in

un paesaggio degno dello sfondo d'una Madonna quattrocentesca: radi pini e

cipressi sur un colle verde vellutato, in

lontananza una rocca e un campanile merlato fra poche case, la pianura

evanescente che si fonde col cielo luminoso. Saliti sul colle, non si vorrebbe

più rifar la strada del ritorno, ma incamminarsi lungo le stradicciuole

solitarie care ad Ippolito Nievo, tra acacie e prati in fiore, sfiorare le

aie e le bianche chiese vigilanti a cui fan riscontro i castelli medievali

grigi di corruccio. Paesaggio di sogno, il quale mi spiega la ragione per cui

qui prospera l’arte del merletto; la sua grazia infatti non suscita e

alimenta sentimenti gentili nelle contadinelle che vedo intente

allo sfalcio dei fieni ?

Fagagna, foto Brisighelli Un canto riga la

maestà del meriggio primaverile, passa, s'allontana: le più giovani si

rimandano da poggio a poggio i motivi delle antiche villotte. A tratti

giungono voci di campane e trilli di uccelli dalle macchie: quasi un richiamo

di suoni, il quale spiega ancora il fiorire di un'arte che si rivela persino

dalle finestre delle case rustiche, ingentilite, oltre le viti che

s'arrampicano sopra gli archi dei sottoportici, di tende ricamate. Le

osservo: son proprio tende bordate di merletti; nel centro d’ognuna traspare

un motivo di fiori e di foglie; merletti veri, di quelli che usano soltanto

le dame nelle loro dimore lussuose. Una popolana appaga

con semplicità la mia meraviglia; ogni casa a Fagagna

è fornita di merletti; ogni ragazza che sposa ne reca con sé, come nel tempo

in cui la vita scorreva più lenta e più pia, e le mani muliebri traevano dal

filo e dall'ago miracoli aracnei. Alla messa della domenica a Fagagna le donne han quasi tutte sul capo dei veli

ricamati; e la domenica i giovinotti recan tutti nel taschino della giacca un fazzolettino con

un ricamo sull'orlo e due iniziali intrecciate in un angolo. Raggiungo il paese

sostando dinanzi alle case: c’è una Madonnina, sur

un muro, anch'essa col suo bravo ricamo sopra lo sporto della nicchia, che

sembra una minuscola mensa d'altare. Ecco, in piazza, un

edilizio dai muri senza intonaco, severo e gaio ad un tempo: la” Casa della

gioventù”, la magnifica istituzione dovuta alla filantropia di pochi generosi

e cresciuta via via per l'amore di pochissimi. In

questa casa, accanto a un asilo e a una scuola per i piccoli, ha sede la

Scuola di merletti a tombolo. Accompagnato da una suora, attraverso stanze

serene, il cortile verde di piante e garrulo di bimbi; entro in una sala, al

primo piano dell'ala sinistra del fabbricato, ove scorgo le allieve intente al lavoro; tra esse un’altra suora insegna e

sorveglia. Osservo il lavoro che esce dalle dita instancabili di queste

contadinelle, le quali a mezzodì han forse lasciato i campi per correr qui a

creare meravigliosi merletti. Han dieci, dodici, quindici anni; quando piove,

e sono libere dai lavori campestri, capitano anche le mamme e persino le

nonne; tre generazioni curve al tombolo, a rifare lo stesso giuoco dei

fuselli saltellanti tra la siepe d'innumerevoli spilli che punteggiano il

disegno. E l’ordito procede di pochi millimetri al giorno, con diligenza e

pazienza claustrali.

Particolare

dell’aula con le giovani merlettaie

Giovane merlettaia,

foto Brisighelli Una suora mi spiega

sottovoce : — Qualcuna - e

accenna alle piccole merlettaie - ha atteso oltre un anno al medesimo lavoro. — Ma è possibile la

pratica di tanta virtù, nel secolo in cui le macchine han sostituito il

lavoro dell'uomo? La suora sorride e

volge lo sguardo all’uscio, attraverso cui s'intravvede nella penombra una cappellina fragrante di rose e linda di lini. La sua

risposta vale più che le parole: quest’arte gentile non è forse una preghiera

silenziosa com’era per la cividalese Benvenuta Boiani il mirabile velo da lei offerto al Signore? E che cosi sia

m’assicura la storia della Scuola, sorta con grande fede, sorretta e risorta

con fede anche più grande. Istituita il 1° gennaio 1892 dalla contessa Cora di Brazzà Savorgnan, una gentildonna innamorata della sua nuova

patria e d'ogni eletta manifestazione d'arte, fu allogata in una stanza

concessa dal Municipio, aiutata e sussidiata dal Legato Pecile. Per sei anni visse

dipendente dall'Amministrazione Brazzà che

provvedeva filo, fuselli, campioni, disegni, e ritirava tutto il lavoro prodotto

dalle merlettaie; mentre il senatore Gabriele Luigi Pecile,

bene merito non solo di Fagagna ma del Friuli ed

entusiasta della geniale istituzione, provvedeva lo stipendio alla maestra.

Alla fine del 1898 la contessa Cora di Brazzà, dovendo recarsi in America, decise di chiudere la

Scuola dandone avviso al senalore Pecile ed esprimendo l'augurio che qualcuno ne

raccogliesse l'eredità. L'augurio si avverò nel modo più lieto: il senatore Pecile e la signorina Noemi Nigris - ai quali Fagagna deve

perenne riconoscenza - s’occuparono tosto con ardore per dare nuova vita

all’istituzione. E la Scuola inizia una vita nuova il 1° gennaio 1899: nuova

e più intensamente benefica. Sostenuta dal Legato

Pecile che pagava la maestra e il filo, dal

Municipio che concesse gratuitamente una magnifica stanza, dai privati che

davano le legna per il riscaldamento, dall'Amministrazione Brazzà che continuò a ordinare molti lavori, la Scuola

non doveva pensare che all'illuminazione, alle piccole spese di posta, di

poligrafo, dei cartoni, della carta per lucidare (carta da lucido), dividendo

il guadagno - dedotta una modesta trattenuta per le spese impreviste o

anticipate - fra le merlettaie. L’anno 1908 segna

una nuova ascensione della modesta e cara istituzione: più di sessanta

bambine frequentano la Scuola, tanto che si deve chiedere al Municipio

un'aula più vasta. I lavori eseguiti

figurano intanto in molte esposizioni in Italia e all’estero, ove ottengono le

maggiori onorificenze; si allargano e aumentano i clienti, fra i quali la

Scuola saluta con legittimo orgoglio S. M. la Regina Madre che, conosciuta la

signorina Nigris, vuol rivederla di frequente a

Roma, a Venezia, a Salsomaggiore ove raccoglie con benevola e premurosa

cortesia, dimostrandole il più vivo interessamento verso la Scuola; e fa

numerosi acquisti, commette lavori, ammira i disegni e l'esecuzione, largisce

preziosi consigli. Una volta le dice: «Se avverrà che la Scuola non abbia

lavoro, mi scriva: ho sempre tante cose da fare, le darò sempre commissioni

». La Regina Madre aveva anzi promesso di visitare Fagagna,

senonché la morte repentina le impedì di recarsi

nel grazioso paese donde provenivano i merletti a lei cari. E noti e cari i

merletti di Fagagna sono anche a S. M. la Regina

Elena, che ne ebbe in dono in occasione delle sue nozze. Fra i clienti più

notevoli van poi segnalate le «Industrie Femminili Italiane” di

cui la Scuola fa parte, le quali cooperano con ingenti ordinazioni al suo

incremento. Il successo è cosi costantemente lieto che ormai il lavoro viene

distribuito a domicilio per far fronte alle numerose e crescenti commissioni. L'accuratissima

scelta dei modelli riprodotti dall'antico, fra cui molti di carattere

friulano, e il lavoro finemente eseguito, la rendono in pochi anni rinomata

in tutta Italia; ed è sotto i più lieti auspici che si preparava nel 1917 a

festeggiare il 25° anniversario della fondazione; ma, nell'ottobre, l'invasione

disperde opere e propositi. La ripresa avviene,

nel novembre del 1918, per volontà della signorina Nigris,

alla quale guardano come a un angelo tutelare i bimbi macerati dalle

privazioni della cattività, scossi dalle emozioni dell'esodo; e la Nigris, insieme con l’Asilo e la Scuola, fa rivivere

l’industria anticipando i fondi necessari, cozzando con l'inerzia delle

operaie, con la difficoltà di provveder cartoni, carta, refe, spilli. A Udine

non c'è neppure un negozio. Tuttavia lei si rimette pazientemente a rifare i

disegni distrutti, valendosi di alcuni miseri avanzi, e a riprodurne di

nuovi; e finalmente, nella primavera del 1920, provvista anche la carta e

l’inchiostro per poligrafare i disegni, aduna amorevolmente le bambine che

frequentavano le scuole private nella «Casa della gioventù”, sotto la

direzione di una Suora di Cantù, della patria

cioè del merletto a tombolo. A poco a poco ritornano le vecchie operaie,

parecchie delle quali già madri di famiglia; e mentre si cerca di trattenere

le bambine nella Scuola per educarle e istruirle, alle spose si dà il

merletto a domicilio perché possano, pur lavorando, badare alla famiglia.

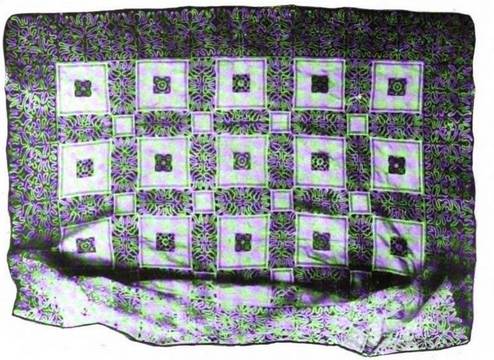

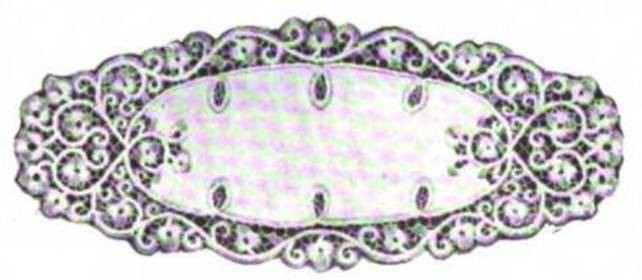

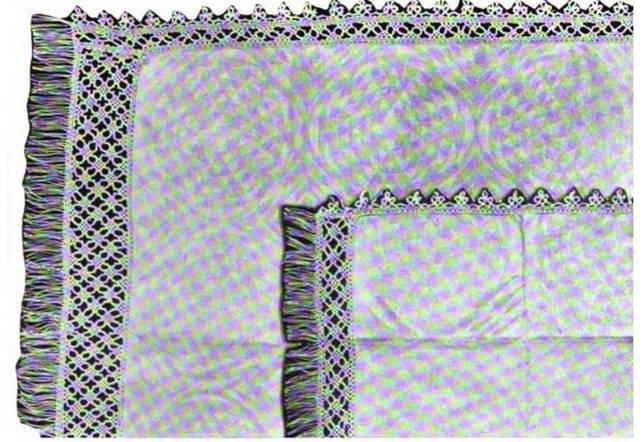

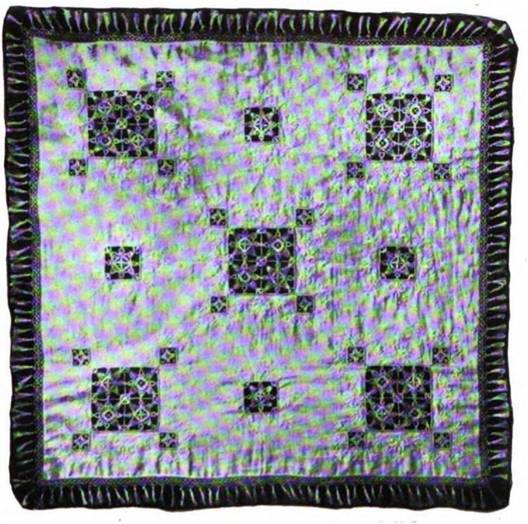

Servizio all’americana

con merletto tipico di Cantù a punto Venezia

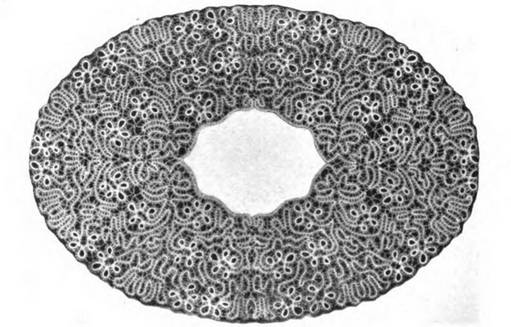

Sottopiatto per

pesce “ Venezia” Ormai la Scuola è

rinata e procede sicura: la Presidente signorina Nigris

non solo la sorregge e sorveglia, ma - esperta nel disegno com’è - provvede

personalmente tutti i modelli e pensa allo smercio della produzione. I primi

merletti rientrano cosi nelle case friulane, spoglie di ogni cosa, a recare

il sorriso della gentilezza nelle guardarobe

predate. I prodotti riprendono, attraverso le “Industrie Femminili

Italiane” la via di Roma, di Milano,

di Torino, di Genova, donde arrivano sempre nuove e crescenti ordinazioni. II

prossimo anno la Scuola festeggerà il quarantesimo anniversario della fondazione:

e sarà festa di popolo, ché essa ormai costituisce una piccola gloria di Fagagna laboriosa, e sarà festa di riconoscente amore

verso colei che, con friulana tenacia, ha saputo alimentare l’amore per

l'arte gentile. Quante signore

conoscono la Scuola di merletti a tombolo di Fagagna?

È una domanda discreta, a cui risponderanno le lettrici gentili. Per mio

conto, dò loro un consiglio: di andarla a visitare.

Ne ritrarranno un'impressione commovente di grazia e di serenità. Aggiungo

anche di orgoglio, in quanto i preziosi merletti, al modo stesso dei fiori

cresciuti nei prati, escono dal cuore, più che dalle mani, di umili figlie

del popolo nostro.

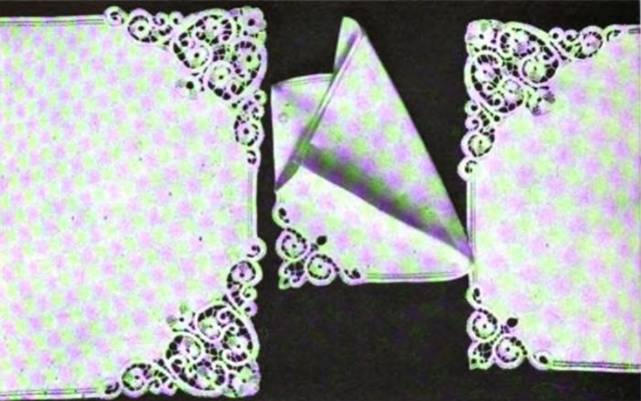

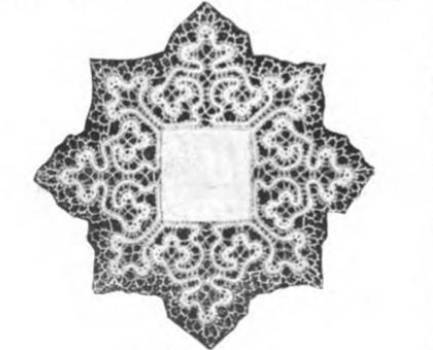

Sottobicchiere

Tovagliati Friulani

Rocchetto donato

dalla Scuola a S. E. monsignor A. A. Rossi

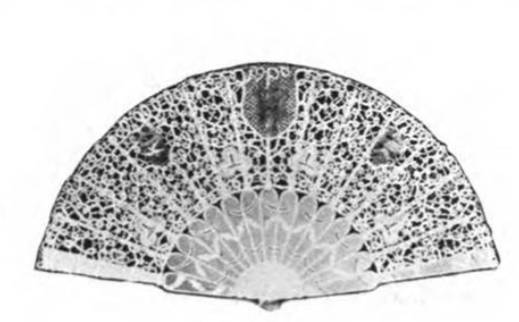

Ventaglio

Tovaglietta “Layard”, ideata dalla contessa Cora Nel “Giornale di

Udine” del 06 settembre 1909 è apparso un articolo su una mostra svoltasi a Martignacco, dove si fa cenno anche della scuola merletti

della contessa Cora: “Affermo l'interesse vivissimo col quale ho assistito ai lavori di

merletto, l’industria fondata della contessa Corà

di Brazzà, della scuola di Brazza:

di bambine di appena sei e sette anni che fanno lavorucci

con una serietà e grazia che strappano i baci. L'esposizione dei merletti è

quest'anno notevolissima per la bellezza di alcuni prodotti.” _______________________________________________________________________________________________ I testi sono dell’autrice del sito frutto di una

accurata e laboriosa ricerca. E’ vietata qualsiasi forma di

riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito. Sitografia https://archive.org/details/la-panarie-1931/ https://archive.org/details/213_GiornaleUdine_06-09-1909

Friuli V.G. Cora

Slocomb di Brazzà Scuole di

merletti Home

page |