Aemilia

Ars

La storia Oggi, “Aemilia Ars”

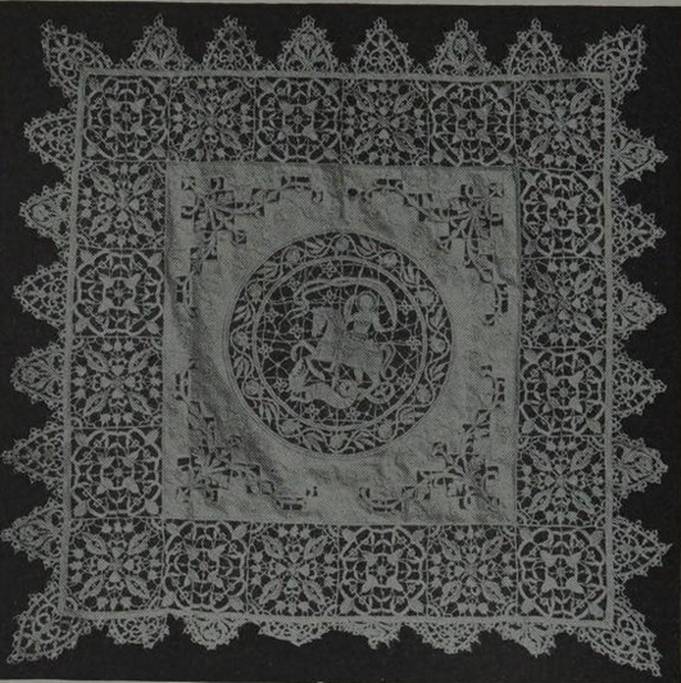

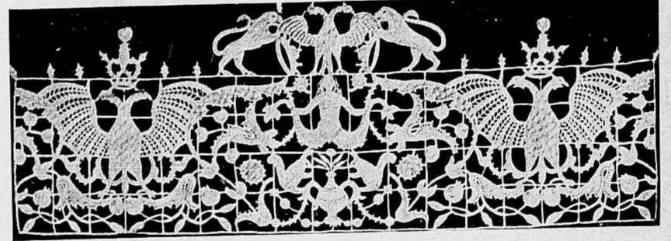

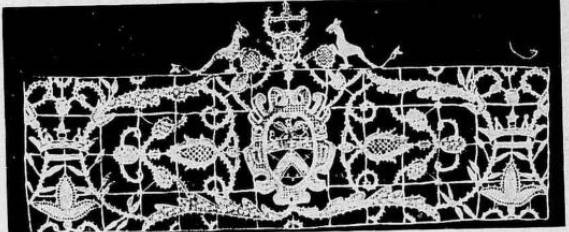

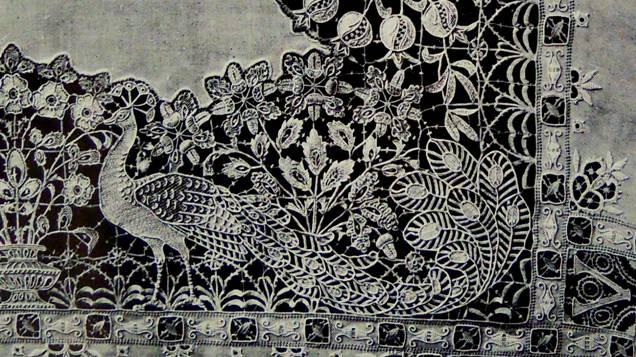

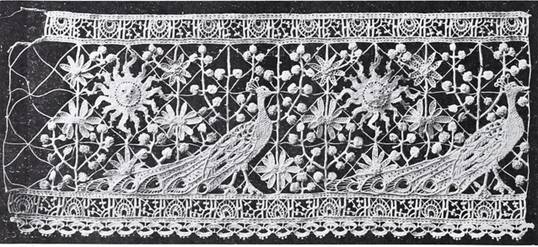

è il nome del merletto di Bologna nato grazie alla tenacia della contessa Lina Bianconcini Cavazza, sostenitrice dell'insegnamento del reticello e del “punto in aria”. Quest'arte così

elaborata, produceva un merletto di stile antico per adornare corredi e capi

di biancheria con soggetti romantici rappresentati da fiori, stelle, uccelli

e frutti. Nel passato

“Aemilia Ars” era il nome di una società che fu fondata nel 1898 per

iniziativa di un gruppo di persone composto da nobili (tra i quali il conte

Francesco Cavazza), imprenditori e artisti riuniti

tutti insieme grazie al carisma e alle conoscenze

dall'architetto-restauratore Alfonso Rubbiani. Lo scopo dell'associazione era quello di

proteggere le arti e industrie decorative della regione emiliana e di dar

vita ad un rinnovamento nelle arti decorative, applicate sugli oggetti di uso

quotidiano. Direttore artistico

dell'impresa era Alfonso Rubbiani, singolare figura

di artista, acceso sostenitore del recupero dell'arte medioevale e

rinascimentale, che credeva fermamente nella natura come fonte di ispirazione. L'Aemilia Ars,

attraverso i suoi artisti (citiamo: Achille Casanova, Giuseppe de Col,

Edoardo Collamarini, Augusto Sezanne

e Alfredo Tartarini), forniva modelli e nuovi

disegni alle varie industrie e ai laboratori artigiani della regione che si

sarebbero occupati della realizzazione. L'attività copriva tutti i settori

delle arti Il successo e la

notorietà dell’Aemilia Ars sul mercato nazionale ed estero furono sanciti

dalla sua partecipazione a diverse esposizioni internazionali (Torino 1902, Liegi

1905, Milano 1906, Bruxelles 1910) e dai numerosi riconoscimenti e premi

ottenuti. Nel 1902, la

giornalista e scrittrice Maria Majocchi Plattis (pseudonimo Jolanda), scrisse sulla rivista “Natura

ed Arte”, un articolo sulla condizione della donna e dei bambini

abbandonati citando l’Aemilia Ars come esempio per un futuro moderno di

imprenditoria al femminile: “Se le

donne raffinate e facoltose d’Italia, in ogni regione, patrocinassero l’arte

e l’industria locale con sereno intelletto e alacrità, come, lo noto qui con

compiacenza, a Bologna s'occupano le dame dell’ Aemilia Ars, non v’ha dubbio

che si noterebbe un progresso non lieve nella produzione nazionale. Ma per

oggi, o signore, vi lascio, lieta e paga, se sarò riuscita a farvi intendere

ed approvare il motivo che mi anima a scrivere questa rubrica ove io m'auguro

d’aver a sviluppare col vostro prezioso aiuto, idee, fatti, notizie, che

facciano vivamente rifulgere il cuore e l’ingegno della moderna femminilità

italiana.” Successivamente scrisse un altro articolo: “Qualche tempo

addietro, uno dei più accreditati e diffusi giornali parigini ebbe la gentile

idea di bandire un concorso in Francia, d’ Arte femminile. Le donne risposero

numerose al cortese appello, e da tutte le regioni, dalla pia Brettagna, dalla soleggiata Provenza, dalla severa

Normandia, dalla gaia Guascogna, dalla florida Linguadoca,

dall’Alvernia, dalla Sciampagna, dalla Picardia, dalla Borgogna, dagli storici castelli dal

suggestivo nome, come dagli hotels civettuoli dei Boulevards di Parigi, ogni sorta di opere squisite,

sbocciate da piccole mani industri, sono giunte nel grande hall della

Galleria Georges Petit destinata all’ esposizione aperta in questi giorni. E

a seguire ancora; “Con estrema compiacenza v'invito oggi, o amabili amiche, a

rallegrarvi meco del trionfo che ha ottenuto recentemente all’estero una

delle più gentili industrie del nostro paese: un'industria che è piuttosto

un’arte, rifiorita, per merito di qualche eletto spirito femminile, su un

passato storico di tradizioni gloriose : quella dei merletti. La splendida

esposizione dell’ Aemilia Ars aperta all'Hotel Chatam

a Parigi è stata visitata da tutte le dame del faubourg

Saint-Germain, la principessa Matilde alla testa; e

ciascuna di queste signore si partì ammiratissima, desiderando possedere per sè qualche ricco capo d’ opera uscito dalle mani delle

esperte operaie bolognesi; mentre parecchi noti negozianti di Parigi già

chiesero l’esclusivo deposito dei ricami a punto e a reticella. E giacchè siamo tra merletti e ricami, aggiungerò che anche

a Londra i ricami della Aemilia Ars hanno ottenuto un lusinghiero successo in

una mostra di lavori femminili italiani aperta nel centro di Londra per cura

della contessa Cora di Savorgnan Brazzà nell'intento

di far meglio conoscere nella grande metropoli i progressi dell’arte nostra

muliebre specialmente in graziose industrie artistiche.” In occasione

dell’Esposizione internazionale di Milano, nel 1906 Ugo Ojetti

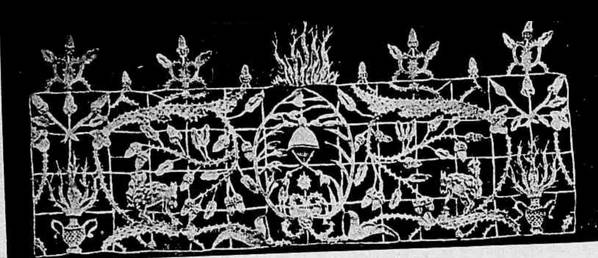

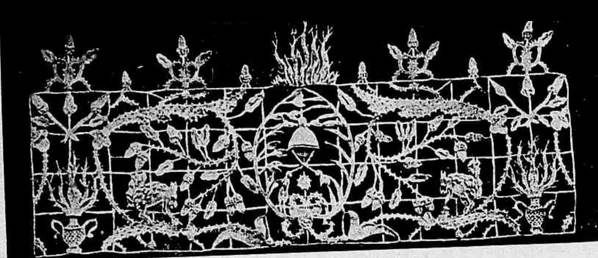

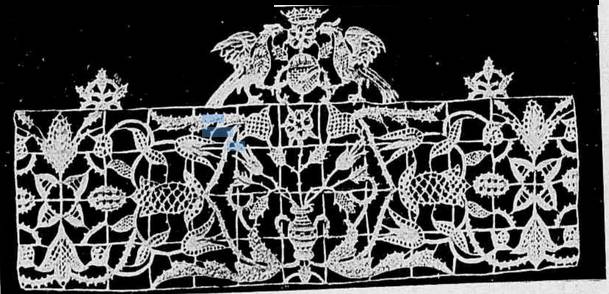

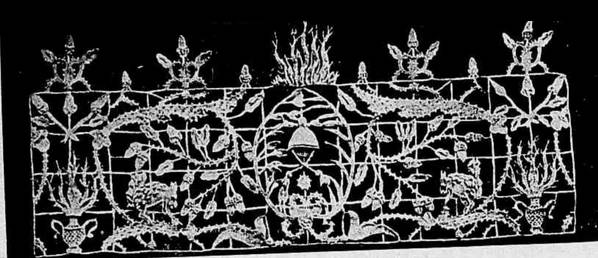

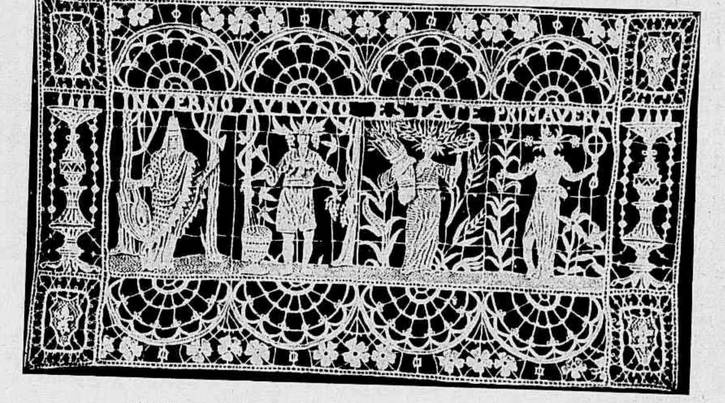

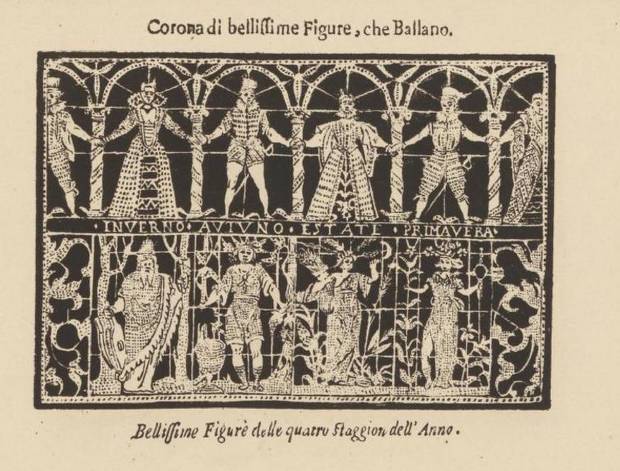

scrisse, riguardo la provenienza dei merletti esposti: “Qui a Milano, infatti, l’Aemilia Ars espone, fra altri pezzi la copia

d’un copricalice quattrocentesco di casa Piccolomini

apparso alla mostra d’arte antica di Siena due anni fa; in un piccolo

rettangolo, di telai le figurine minuscole delle Quattro Stagioni copiate da

un disegno del Vecellio del 1605; un altro velo da

calice copiato da uno, esistente nel museo di Cluny, a Parigi; due saggi di

trine tolte dall’album del Passerotti; tutto l’arredo d’una culla imitato da

un quadro cinquecentesco della pinacoteca bolognese. Ma accanto a questi

ricordi che l’A’emilia Ars fa rivivere per la

nostra delizia, anche qualche invenzione moderna essa espone degna della

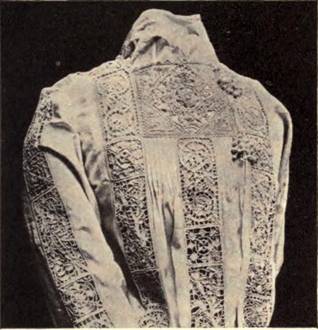

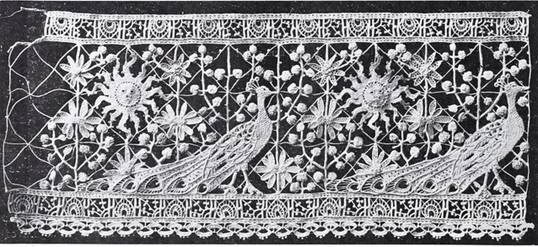

nobile compagnia: fra le altre, la veste per la signora Balduino

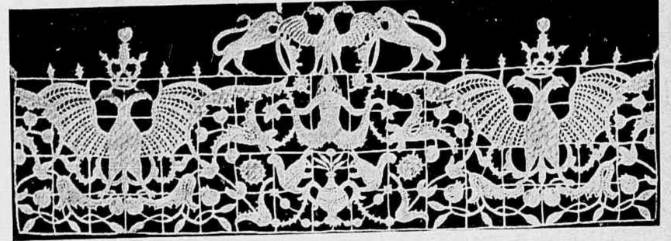

Marsaglia e una trina con un fregio di pavoni,

disegnate tutt’e due dal Casanova. L’Aemilia Ars, che ormai ha emporii di ricca vendita in Francia, in Inghilterra e in

America, dà lavoro a più di mille operaie, un lavoro ben retribuito ch’esse

eseguiscono nella propria casa fuori dalla prigione del laboratorio. E anche

in questa quieta solitudine può ritrovarsi un po’ del segreto di questi

miracoli....”. Pur ottenendo

significativi successi in sede di esposizioni nazionali e pur avendo

sviluppato l'aspetto commerciale della produzione con l'apertura di un

negozio-galleria in via Ugo Bassi a Bologna, la società decise nel 1903 di

sospendere l'attività per mancanza di fondi. I costi di produzione erano

troppo alti e la clientela si ridusse

di numero. Si decise comunque di mantenere in attività la manifattura di

merletti e ricami a punto antico, fondata dalla contessa Lina Bianconcini Cavazza, questa

attività continuò fino al 1936 e raggiunse un alto livello di organizzazione

coinvolgendo negli utili anche le lavoratrici e dando loro una formazione

gratuitamente. Quando l’attività venne messa in liquidazione, il suo fondo di

disegni e campionari di pizzi e ricami fu acquistato dal Comune di Bologna e

andò a formare il fondo Aemilia Ars dei Musei Civici d’Arte Antica. Nonostante le varie

difficoltà economiche della società, i merletti della Aemilia Ars

continuarono a riscuotere ampi successi ricevendo riconoscimenti prestigiosi:

diploma d’onore 1° grado, Roma 1902; diploma d’onore, Torino 1902; lode del

Museo, Copenhaghen 1903; dipl. d’onore, Udine 1903;

medaglia d’oro del Ministero di A. I. eC., Genova

1903; medaglia oro, Londra 1904; grande premio, Saint-Louis

1904; grande dipl. d’onore, Genova 1905; primo premio, Concorso

Internazionale del merletto, Liegi 1905; gran premio e medaglia d’oro del

Ministero, Milano 1906; gran premio e targa, Bruxelles 1910.

Paolo Mezzanotte

scrisse ( Fascicolo N°11 del Luglio 1923- pag.457*) a riguardo della Mostra Internazionale

di Arti Visive tenutasi a Monza: “Molti, moltissimi merletti e ricami; nei

quali è però raro qualche abito di novità. “L’Aemilia Ars” si è un poco addormentata sui successi di un ventennio

fa: nuoce soprattutto, alle sue trame delicate, la disposizione in una

vecchia vetrina di detestabile gusto floreale.” ll XXV anniversario dell’Aemilia Ars (

articolo tratto dall’Arciginnasio, Bullettino della biblioteca Comunale di

Bologna, 1926 In occasione del

XXV anniversario dell’Aemilia Ars, si sono riunite, nella nuova sede, quasi

tutte le lavoratrici insieme a non poche signore e soci. Presenziavano oltre

alla contessa Lina Cavazza, patronessa direttrice,

la signora Bellini Rava, il sen. Dallolio, il duca Bevilacqua e l' ing. Zuechini, del Consiglio Direttivo, le contesse Bosdari, Cavazza Belgrano, Cavazza Collacchioni, la duchessa Bevilacqua, la contessa Fava Simonetti ed altre, il sen. Rava,

1° on, Giuliano, il conte Filippo Bosdari per la

Cassa di Risparmio, il comm. De Morsier per la

Camera di Commercio, l' ing. Enrico e signorina Letizia Brunetti,

nipoti del compianto illustre Rubbiani, ed il comm.

Casanova, direttore artistico dell’Istituzione. La contessa Zucchini Solimei, che fin dall’ inizio fa parte del Consiglio,

impedita, aveva mandata l'adesione. Il presidente conte

Francesco Cavazza, ha rievocato le origini dell’

Istituzione, dovuta all'iniziativa del conte Cesare Ranuzzi

Segni, e diretta, fin dall'origine, da Alfonso Rubbiani.

Essa aveva lo scopo di favorire le piccole industrie artistiche: mobili,

cuoi, ferri battuti, vetri colorati, gioielli, ecc., alle quali si aggiunse

in seguito, per iniziativa della contessa Lina Cavazza,

una sezione di lavori femminili dove fu ripresa la fabbricazione del

caratteristico merletto a punto antico. Ha parlato quindi

l’on. Balbino Giuliano, rilevando il significato

ideale dell' Istituzione.

Il conte Cesare Ranuzzi Segni ((1856 –1947) «Le glorie antiche

— ha detto l'on. Giuliano — sono un peso solo per chi non comprende il

valore, ma possono diventare un'arma di conquista ed una forza di creazione

per chi ha sentito lo spirito che vive nel passato: ecco perchè

crediamo nell’ avvenire dell’Italia, ecco perchè

l'Aemilia Ars è l'attuazione di questa verità che alimenta oggi la nostra

fede. Essa sorse fra un cenacolo di artisti e di signori, e se il conte Ranuzzi Segni fu il primo nel tempo che espresse l’idea

di questa istituzione, il primo per l'alito vivificatore che le diede, fu un

grande artista scomparso, il Rubbiani. Molti di noi

non lo conoscemmo personalmente ma tutti lo conosciamo nel suo spirito, perchè il suo spirito vive in San Francesco, vive nei

poemi sacri delle restaurazioni bolognesi, e vive qui, nell'istituzione

dell'Aemilia Ars. Mentre politici ed economisti discutevano la Questione

delle materie prime, Rubbiani pensava che vi

possono essere industrie per le quali basta avere amore del nostro passato e

credere nel nostro avvenire, per le quali la sola materia prima è la bellezza

dei nostri antichi modelli, la genialità sempre presente del nostro popolo». L'on. Giuliano fa

una mirabile sintesi dell'arte nell'età gloriosa, e ricorda che in quell'età anche

la casa diventa una forma d'armonia, anche il modesto arnese d'uso cotidiano si illumina di bellezza. E allora perchè si è domandato l'artista, non può l'Italia creare

una fonte di guadagno nel rifacimento degli antichi modelli per adornare la

casa? Il sogno era bello ed audace in un'epoca in cui tutta l'opera umana

tendeva all’uniformità meccanica che riuniva gli operai nelle grandi

officine. La Aemilia Ars fu salva perche la Presidente contessa Cavazza ebbe l'idea bella di una sezione per i lavori femminili.

E la donna fu la custode di questa istituzione che deve dimostrare come l'

artigianato possa vivere accanto alla grande industria. E ancora una volta la

donna italiana puó dare al mondo un grande

insegnamento. L'on. Giuliano

conclude: «Lavoratrici e signore, voi fate insieme opera religiosa: chè dov'è la santità della famiglia dov’è la poesia della

casa, quivi è ben presente la Patria, quivi è la benedizione di Dio ». Dopo le

applauditissime parole dell'on. Giuliano, una delle lavoratrici lesse parole

di sentita gratitudine, a nome di tutte le compagne, verso il Consiglio

Direttivo dell’Istituzione. Esecuzione del lavoro L’Aemilia ars

viene eseguito con l’ago ed è chiamato

anche punto in aria, perché viene costruito su un supporto temporaneo composto

da un cartoncino, dal disegno, e sopra si mette un foglio di carta da lucido

per non sporcare il lavoro. Su questo supporto si devono dare dei "punti

d’appoggio" che permetteranno di guidare il filo nella realizzazione del

merletto. I principali punti usati per questo lavoro sono: il punto festone,

il punto chiaro ed il punto cordoncino. Mostre • Il merletto De.Co.

Aemilia Ars partecipa alla 3° Biennale del Merletto di Venezia, a sostegno

della candidatura alla lista del Patrimonio Culturale Immateriale

dell'Umanità UNESCO del "Saper fare il Merletto". Le maestre

merlettaie dell’Associazione Il merletto di Bologna - Aemilia Ars sono state

presenti al Museo di Palazzo Mocenigo per una giornata di dimostrazioni. • “Aemilia Ars, merletti di Bologna dal

1901 al 2021”, dicembre 2021 Palazzo d’Accursio,

Bologna Nell’occasione

dell’inaugurazione della mostra è stato consegnato il riconoscimento De.Co. Bologna (denominazione comunale d’origine) alle

rappresentanti dell’associazione “Il Merletto di Bologna” per il loro impegno

nel tramandare e valorizzare il sapere tradizionale del merletto ad ago nato

in città e conosciuto come Aemilia Ars. “Con la De.Co. Bologna

vogliamo valorizzare e promuovere la cultura e i saperi del nostro

territorio, salvaguardando tipicità e tradizioni storiche – spiega Elena Di

Gioia delegata del Sindaco alla Cultura – È importante tutelare e trasmettere

il sapere tradizionale del merletto bolognese incentivandone la ricerca

storico artistica, promuovendo professionalità e attività didattiche. Per

questo sosteniamo associazioni come Il Merletto di Bologna che svolgono un

prezioso lavoro di promozione di quest’arte rivolto alle giovani

generazioni.” Nel 1899, all’interno dell’Aemilia Ars “società protettrice di

arti e industrie decorative nella Regione emiliana”, la contessa Lina Bianconcini Cavazza promosse

quella che fu a tutti gli effetti una prima Cooperativa di lavoro femminile

volta alla formazione artistica, artigianale e imprenditoriale delle donne. I

merletti in Aemilia Ars venivano confezionati a domicilio da centinaia di

ragazze che, nel dedicarsi a quest’arte, contribuivano per la prima volta al

bilancio familiare. Nel corso del secolo successivo, le trine ad ago

bolognesi furono apprezzate e conosciute in tutto il mondo e grazie

all’instancabile opera di trasmissione tra generazioni, la tradizione del

merletto Aemilia Ars è tuttora viva e presente nel patrimonio culturale della

città. Proprio a Palazzo d’Accursio, presso le

Collezioni Comunali d’Arte, è possibile visitare l’importante raccolta del

campionario di Ricami e merletti della Società Aemilia Ars. L’associazione Il

Merletto di Bologna nasce nel 2010 da un gruppo di appassionate signore, tra

loro anche allieve dell’ultima merlettaia bolognese dell’Aemilia Ars, Antonilla Cantelli. Negli anni

della propria attività l’associazione ha raccolto un’ampia selezione di

merletti alcuni di disegni tradizionali e altri di nuova creazione ma pur

sempre fedeli ai canoni dell’Aemilia Ars. Tra le primissime De.Co. approvate dal Comune di Bologna e iscritte nel

registro comunale rientrano sia il merletto ad ago con tecnica Aemilia Ars,

sia l’associazione il Merletto di Bologna che lo promuove. La Denominazione

Comunale d’Origine nasce con l’intento di valorizzare e pubblicizzare le risorse

del territorio come patrimonio collettivo, salvaguardare i saperi e le

attività tradizionali maggiormente rappresentativi dell’identità bolognese.

Per questo è stato istituito un registro pubblico per i saperi e prodotti a

denominazione comunale e per le imprese che hanno ottenuto il diritto di

utilizzare il riconoscimento Bologna sui loro prodotti o attività. Il logo De.Co., con funzione di attestazione, valorizza la

tipicità dei prodotti bolognesi.( www.bologna 24H. it)

• Mostra

di Antonilla Cantelli

e allieve 13-14-15 Maggio 2005 – Bellaria di Rimini

Sala Andromeda del Centro Congressi • Mostra di Carla D’Alessandro Lollini, allieva di Antonilla Cantelli. La mostra si è svolta nel 2003 a Granarolo • Aemilia Ars, Arts

& Craft a Bologna 1898- 1903, 9 marzo-17 giugno

2001, Bologna La mostra

organizzata dai Musei Civici d'Arte Antica di Bologna ha presentato al grande pubblico una selezione

accurata di circa duecento opere tra oggetti, materiali grafici e fotografie

storiche pertinenti l'attività della Aemilia Ars. I manufatti più numerosi

erano costituiti dalla ricca collezione di trine e merletti e dal fondo di

disegni del Museo Davia Bargellini

di Bologna, inoltre c’erano mobili ed ebanisterie, oggetti in ferro battuto,

cuoio bulinato, gioielli, biancheria ed accessori per l'abbigliamento

prodotti dalla società, ed a dipinti, libri e modelli incisori dei secoli

XVI-XVII. La mostra è stata curata da Carla Bernardini,

Doretta Davanzo Poli, Orsola Ghetti Baldi, Eugenio Riccòmini. Le opere in mostra sono state prestate da

privati e da numerose istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche. Articolo di

Paola Goretti per Gospark

(20 Aprile 2001) “Gotocismi del

primo Novecento” Nelle sale delle

Collezioni Comunali d'Arte (Bologna, Palazzo Comunale) si è da poco

inaugurata la magnifica mostra "Aemila Ars. Arts & Crafts a Bologna.

1898-1903" che ripercorre le alterne vicende del liberty locale mediante

una accurata perlustrazione dei differenti manufatti prodotti dall'omonima

comunità artistica. L'identità dell'Aemilia Ars -società protettrice di arti

e industrie decorative nella regione emiliana sorta nel 1898 e costituita da

un piccolo gruppo di gente scelta, artisti e signori dell'aristocrazia e

della finanza- è certo vicenda complessa, non esauribile nei caratteri del

gusto cittadino né, tantomeno, in un'unica personalità di spicco; piuttosto,

essa è senz'altro riconducibile a quell'intricato dibattito sul ruolo delle

"arti minori" sostenuto nelle teorizzazioni di William Morris e di John Ruskin, che

avevano precocemente intuito la necessità di una concreta applicazione dei

principi estetici del nuovo decorativismo proprio nel campo del quotidiano.

In un clima fortemente improntato allo storicismo, al recupero degli stili

gotici e rinascimentali e al più devoto "sentimento della natura",

si inserisce pertanto anche la vicenda bolognese. Ideatore e fondatore del

gruppo fu Alfonso Rubbiani -architetto atipico,

decoratore, restauratore, giurista, disegnatore, fine connaisseur-

il quale, determinato a dare continuità al passato cittadino (che trovava il

suo punto culminante proprio nell'urbanistica medievale), si adoperò nella

riconversione del gusto per sottrarlo dalle insidie dell'incalzante

industrialismo moderno. Accanto a lui, il conte Francesco Cavazza

e un'intera schiera di artisti, decoratori, fabbri, orafi, ebanisti, tra i

quali spiccano i nomi dei fratelli Achille e Giulio Casanova, Alberto Pasquinelli, Giuseppe de Col, Edoardo Collamarini,

Alfredo Tartarini, intensamente impegnati in

un'attività a tutto campo. Nonostante il percorso espositivo sia articolato

in sole cinque sale, è possibile mettere a fuoco in maniera lucida e

approfondita tutte le tipologie artigianali licenziate attraverso il

coinvolgimento di intere catene produttive di ideatori, progettisti,

disegnatori ed esecutori; in tal senso, uno dei momenti fondanti che vide la

partecipazione dell'intero gruppo fu rappresentato dagli interventi di

restauro e di reintegrazione nelle 9 cappelle absidali della gotica Chiesa di

san Francesco (in mostra sono presenti gli studi preparatori), in cui si

sperimentarono soggetti iconografici in bilico tra ritorno all'antico e

modernismo Art Nouveau. Altri complessi decorativi

in ville suburbane del contado bolognese (tra i quali spiccano i capolavori

pittorici di Palazzo Rosso a Bentivoglio) completati qualche anno prima della

costituzione della società, sottolineano poi il consapevole allineamento alla

matrice neoquattrocentesca -ormai furoreggiante-, riorganizzata in una nuova

veste floreale, colma di tripudi vegetativi, naturalistici e organicistici. Certo, nulla a che

vedere con le impennate del gotico d'oltralpe che in tutti i campi

applicativi -dal romanzo storico alla riscoperta del misticismo; dal gusto

per le rovine diroccate fino a quello vestimentario-

aveva già dato vita al diffuso fenomeno della "medioevolatria";

basti, a questo proposito verificarne gli esiti in questa coppia di mobili

neogotici italiani del primo quarto del XIX secolo esposti alla Antichità Sibona (www. gosparkcom/sibona) che, proprio nel loro slancio verticale,

ripropongono la tipica guglia acuminata degli stilemi decorativi

trecenteschi. Il clima bolognese documentato in mostra -pur aggiornato e

nutrito sui grandi fenomeni estetici fin de siècle- è senza dubbio meno

capriccioso e spericolato, insistendo maggiormente su caratteristiche di

maggiore sobrietà. Né i gioielli (magnifico, il rifacimento del Pendente

della S. Cecilia di Raffaello) né gli arredi presentano le esangui nervature tipiche

di certo Liberty internazionale, né gli echi di un giapponismo

incalzante; anzi, recuperano a piene mani il repertorio del passato,

ponendosi a metà strada tra innovazione e tradizione. Le "magnifiche

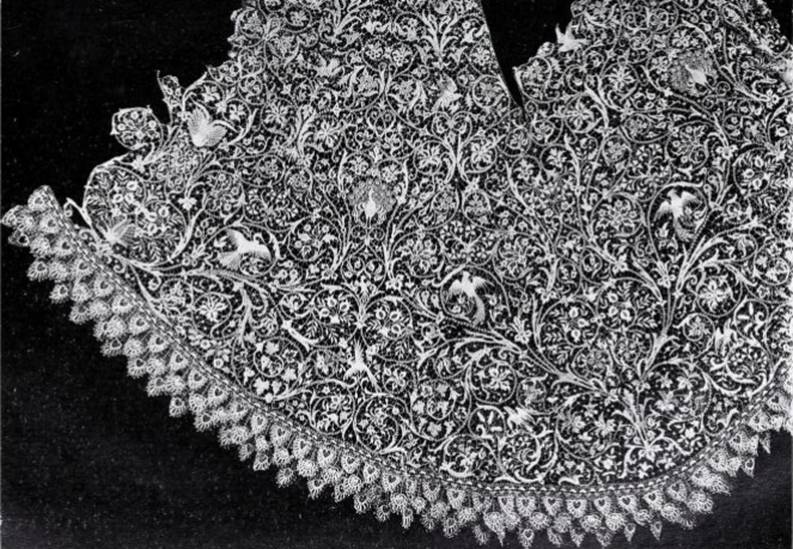

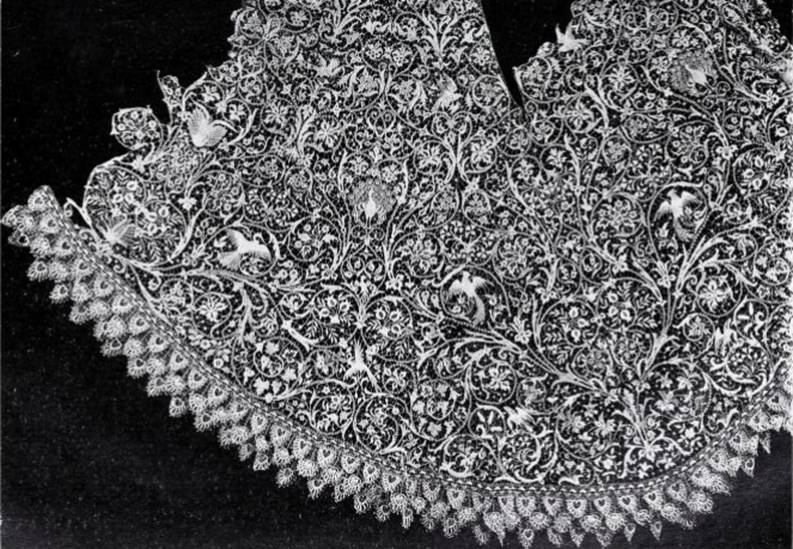

ossessioni" della mostra vanno comunque all'intero repertorio dei pizzi

e dei merletti, che l'apposito settore della società produsse fino al 1936,

ricevendo premi e onorificenze di merito nell'ambito di numerose expo

nazionali e internazionali. Presieduta da una patronessa d'eccezione -Lina Bianconcini Cavazza, gentildonna locale e benemerita sostenitrice di

attività filantropiche- la sezione "merletti e ricami" dell'Aemilia

Ars poté infatti contare su una attività imprenditoriale particolarmente

efficiente, che riuscì a fronteggiare anche i più duri momenti di

ristrettezze economiche e le temporanee interruzioni dovute alla guerra. Gli impeccabili

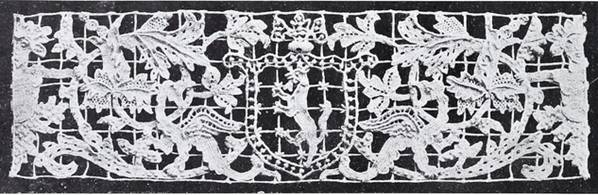

lavori femminili a "punto reticello" ci

sfilano così davanti. Il gusto per l'antico si evidenzia in tutto il suo

splendore, intrecciandosi magistralmente ai disegni dei libri di merletti

cinquecenteschi riprodotti dalle mani delle ricamatrici del tempo (alcune

delle quali, come Antonilla Cantelli,

continuano ancora oggi a tramandarne la difficile arte). In tal senso, il

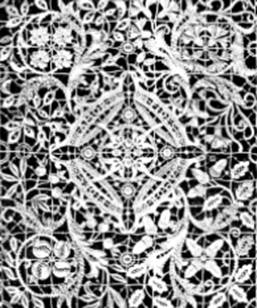

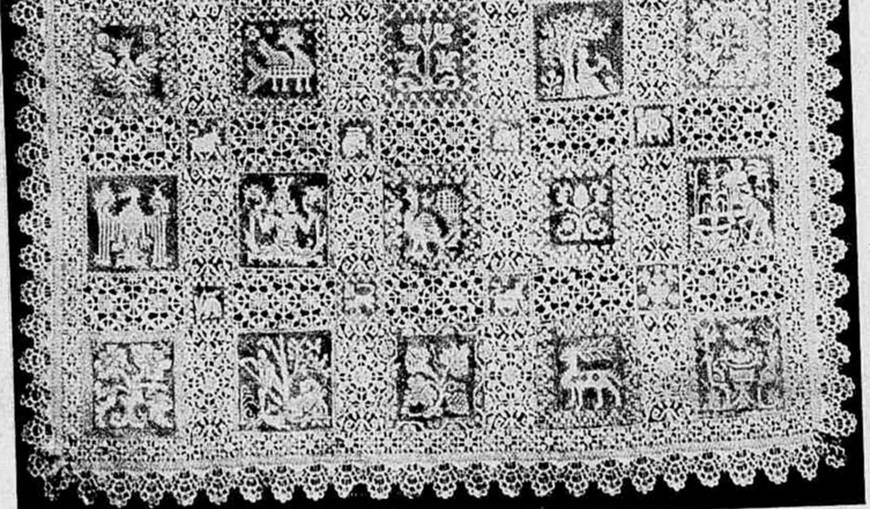

vero e proprio capolavoro esposto in mostra -interamente rifatto a ricamo- è

certo il celeberrimo Libro di lavorieri eseguito da

Aurelio Passerotti e stampato per i tipi della Fausto Bonardi

nel 1591. Il libro, una sorta di monumento bolognese dell'editoria del XVI

secolo, è ormai divenuto un vero e proprio oggetto di culto, sia per la

rarità delle copie presenti nei fondi pubblici e privati che per le

caratteristiche iconografiche a lui proprie, che lo differenziano così

profondamente dalla restante editoria di settore. Infatti, benché la produzione

dei cosiddetti "libri di modelli" per ricami -specie di ambito

veneziano- si fosse estremamente infittita nel corso dell'ultimo quarto del

secolo, anche grazie alla vasta richiesta da parte del nuovo pubblico di

"illetterate" (che entrava così in possesso di tali stampe per

riprodurle fedelmente nella biancheria e negli abbellimento delle vesti),

nessun volume attingeva esplicitamente ai repertori dell'araldica.

Nell'esemplare bolognese -composto da 27 tavole, ognuna relativa a una

gentildonna che viene indicata con una coppia di cognomi: quello di nascita e

quello acquisito mediante le nozze-, spiccano invece i veri e propri stemmi

di casata tra loro intrecciati, come Orsini Malvezzi, Alidosi

Isolani, Volta Boncompagni, Gozzadini Gozzadini, ecc. Tra le pagine dell'album, è dunque

largamente visibile l'eco di una cultura cavalleresca amante del gusto del

blasone che sembra sfuggire gli avvertimenti di una legislazione suntuaria

ormai fittissima, emanata per raccomandare la modestia, la prudenza e il contenimento

delle "spese soverchie". Se è vero che

queste datate incursioni nei territori dell'antico corrispondevano dunque

alla necessità di riattualizzare il passato con criteri moderni, certamente

non sono venuti meno gli assunti fondativi dell'intero movimento, ispirati a

una profonda riqualificazione etica ed estetica. Ancora oggi, all'alba del

XXI secolo, la riflessione del design passa ancora di lì. Vicina a un fare

creativo capace di prodursi sempre più in un autentico abbellimento del

quotidiano. •Gennaio 2000 "Aemilia-Ars:

miniature ad ago, Ceramica e ferro battuto: preziosità nella decorazione”,

organizzato da: Centro Italiano Femminile di Bologna Pubblicazioni Industria artistica bolognese Aemilia Ars:

luoghi, materiali, fonti a cura di C. Bernardini e M. Forlai, 2003 Bibliografia * Università degli studi Roma Tre-

Biblioteca di Area delle arti sezione architettura” Enrico Mattiello” ^ Emporium vol.

XXIV 1895 ("Rivista mensile d'arte e di cultura") °Exposition universelle internationale de Liège 1905 : rapports du jury international

: classe 84, dentelles, broderies,

passementeries et dessins Sitografia https://archive.org/details/naturaedarterass1611unse/page/104/mode/1up?q=merletto https://www.ilcovile.it/scritti/COVILE_800_Arti_libere_3_Merletti.pdf I testi

sono dell’autrice del sito frutto di una accurata e laboriosa ricerca. E’ vietata qualsiasi forma

di riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito. |